Orgelstadt Innsbruck

Eine Initiative des Kulturamtes der Stadt Innsbruck

Tobias Rettenbacher, Markus Margreiter

Einleitung

Innsbruck, die Hauptstadt des Bundeslandes Tirols, hat viele Namen: „Alpenstadt“, „Stadt am Inn“, „Olympiastadt“, „Kulturstadt“ und zu Recht auch „Orgelstadt Innsbruck“. Innsbruck besitzt einen einzigartigen Orgelschatz, entstanden in den letzten sechs Jahrhunderten: In der Landeshauptstadt befinden sich die meisten erhaltenen historischen Orgeln österreichweit! Von besonderer Bedeutung sind dabei die erhaltenen historischen Instrumente aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

Nach derzeitigem Erhebungsstand (Stand Januar 2025) befindet sich aktuell die beeindruckende Anzahl von 83 Pfeifenorgeln in Innsbruck sowie 17 weiteren Orgeln, welche sich über einen gewissen Zeitraum in Innsbruck befunden hatten, außerhalb Innsbrucks. Die insgesamt 100 noch existierenden Instrumente werden hier vorgestellt - mitsamt Basisinfos, Dispositionen, Fotos und Bemerkungen zur jeweiligen Orgel- und Bauwerksgeschichte. 43 Instrumente davon stammen von der Steinacher Orgelbauwerkstatt (erbaut von Joseph Reinisch bis Martin Pirchner).

Ein besonderer Dank gilt allen Seelsorgern, Mesnern, Kirchenmusikerinnen, Kirchenmusikern, Orgelbauern und Orgel-Verantwortlichen, welche behilflich waren, Kirchen und Gebäude aufsperrten, Informationen übermittelten und so wesentlich beitrugen zum Gelingen dieser Dokumentation.

Innsbrucker Orgelwelt

Bereits aus dem 15. Jahrhundert gibt es Berichte über Innsbrucker Orgeln bzw. Orgelbauer: - 1451 ließ sich Orgelbauer Gennschädel in Wilten nieder; - 1484 arbeitete der seinerzeit sehr geschätzte Orgelmacher Burkhard Dinstlinger in Innsbruck und hatte dabei auch mit Paul Hofhaimer, dem bedeutendsten Organisten seiner Zeit, Kontakt.

Zur Zeit Kaiser Maximilians I. (1490-1519) gab es in Innsbruck ein reges Musikleben und einen bereits reichhaltigen Instrumentenbestand. Leider sind aus dieser Zeit keine Orgeln mehr erhalten.

Die ältesten erhaltenen, wertvollsten Orgeln Innsbrucks stammen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts: - die 1558-61 von Jörg Ebert aus Ravenstein erbaute Schwalbennestorgel im Altarraum der Hofkirche, heute älteste spielbare Orgel mit Rückpositiv der Welt, ein einzigartiger Orgelschatz; - das ca. 1564-69 vom Innsbrucker Instrumentenbauer, Organist und Komponist Servatius Rorif gebaute18-registrige Claviorganum für Schloss Ambras, mittlerweile im Kunsthistorischen Museum Wien; - sowie die um 1585 von einem italienischen Orgelbauer erbaute Orgel in der Silbernen Kapelle neben der Hofkirche.

Auch aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert haben sich bedeutende historische Orgeln erhalten, wie z. B. die ca. 1650 erbaute Salve-Orgel und die ca. 1670 vom Brixner bzw. Innsbrucker Orgelbauer Daniel Herz in der Stiftskirche Wilten erbaute einstige Chororgel; oder die derzeit restaurierungsbedürftige einmanualige Brüstungsorgel in der Schlosskapelle Mariahilf in Schloss Mühlau, erbaut 1725 von Augustin Simnacher aus Tussenhausen. Das derzeit größte Instrument Innsbrucks ist die im Jahre 2000 von Orgelbau Pirchner ins historische Gehäuse von 1725 eingebaute 57-registrige dreimanualige Orgel im Dom zu St. Jakob mit insgesamt 3.729 Pfeifen! Die kleinste dokumentierte Innsbrucker Pfeifenorgel ist eine von Frédéric Clément in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erbaute 1-registrige Vogelorgel mit insgesamt nur 10 Metallpfeifen, genannt auch Serinette. Sie diente ursprünglich vermutlich wohl zum Abrichten von in Käfigen gehaltenen Singvögeln.

Von besonderer Bedeutung sind auch die Pfeifenorgeln im Stift Wilten wie z. B. die 53-registrige Verschueren-Festorgel auf der 2. Westempore und 14-registrige Reil-Chororgel im Altarraum, beide erbaut 2008; oder die historische Herz-Orgel auf der Nordempore, erbaut ca. 1670. Insgesamt befinden sich in der Stiftskirche Wilten sechs Pfeifenorgeln!

Möge diese Dokumentation zu einer intensiven Auseinandersetzung mit Innsbrucks farbiger Orgelwelt anregen…

Orgeln in Innsbruck

Dom zu St. Jakob - Westempore

Dom zu St. Jakob - Gewölbe Altarraum, Fernwerk

Dom zu St. Jakob - Altarbereich, rechts

Hofkirche - Schwarzmanderkirche, Altarraum

Hofkirche - Schwarzmanderkirche, Lettner

Hofkirche - Schwarzmanderkirche, Altarraum

Hofkirche - Schwarzmanderkirche, Empore

Hofkirche - Silberne Kapelle

Hofburg-Kapelle - Kaiserliche Hofburg Innsbruck

Jesuitenkirche - Universitätskirche, 2. Empore

Jesuitenkirche - Universitätskirche, mobil

Innsbrucker Jesuitenkolleg - Hauskapelle

Kapuzinerkirche

Tiroler Landeskonservatorium

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 16

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 267

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 87

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 166

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 551

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 554

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 337

Chorverband Tirol - Haus der Musik, Leihorgel

Congress Innsbruck - Saal Tirol

Spitalskirche

Servitenkirche

Landhauskapelle - Altes Landhaus

Musikschule der Stadt Innsbruck - Reinhard Jaud Saal

Musikschule der Stadt Innsbruck - Vortragssaal

Musikschule der Stadt Innsbruck - Ursulinensaal

BORG Innsbruck - Proben-/ Orchesterraum

BORG Innsbruck - Festsaal

Serbisch-Orthodoxe Kirche (ehemalig Herz Jesu Kirche)

Neue Universitätskirche - Johanneskirche

Landschaftliche Pfarrkirche Mariahilf

Wohnung Mariahilf

Innsbrucker Abendmusik (Verein)

Pfarrkirche St. Nikolaus

Pfarrkirche Saggen

Klosterkirche der Barmherzigen Schwestern

Sanatorium Kettenbrücke - Hauskapelle

Privatwohnung Saggen - Musikzimmer, Orgel 1

Privatwohnung Saggen - Musikzimmer, Orgel 2

Evangelische Christuskirche

ORF-Landesstudio Tirol

Canisianum

Kloster zur Ewigen Anbetung

Pfarrkirche Dreiheiligen

Stiftskirche Wilten - 2. Westempore

Stiftskirche Wilten - Altarraum

Stiftskirche Wilten - Nördliche Seitenempore

Stiftskirche Wilten - Südliche Seitenempore

Stiftskirche Wilten - mobile Orgel

Stiftskirche Wilten - Erste Westempore

Wiltener Sängerknaben

Basilika Wilten

Pädagogische Hochschule Tirol

Pfarrkirche Wilten-West

Pfarrkirche Pradl

Schutzengelkirche Neu-Pradl

Pfarrkirche St. Norbert, Pradl-Süd

Auferstehungskirche

Pfarrkirche St. Paulus

Theresienkirche Hungerburg

Neue Pfarrkirche Hötting

Alte Pfarrkirche Hötting

Diözesanhaus Hötting

Priesterseminar Hötting, Seminarkirche

Privatwohnung Hötting

Pfarrkirche Allerheiligen

Volksschule Allerheiligen

Wohnhaus Allerheiligen

Pfarrvikariatskirche Kranebitten

Ursulinenkloster, Hauskapelle

Pfarrkirche Petrus Canisius

Pfarrkirche Mühlau

Schloss Mühlau, Kapelle Mariahilf

Karmel St. Josef und St. Theresa, Klosterkirche

Pfarrkirche Arzl

Kalvarienbergkirche Arzl

Pfarrkirche Amras

Pfarrkirche Vill

Pfarrkirche Igls

Wallfahrtskirche Heiligwasser

Dom zu St. Jakob - Westempore

Erbauer: Orgelbau Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 2000 Standort: Westempore Instrument: 57-registrige dreimanualige Schleifladenorgel mit vier Manualwerken und Pedal, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Die älteste urkundliche Nachricht von einer St. Jakobskirche in Innsbruck datiert aus dem Jahre 1271. Die Jakobskirche war über Jahrhunderte eine Filialkirche von Wilten; 1643 wurde St. Jakob eine selbstständige Pfarre. 1650 wurde das berühmte Gnadenbild von Mariahilf, geschaffen von Lucas Cranach dem Älteren, in die Pfarrkirche St. Jakob übertragen und am dortigen Hochaltar platziert, wodurch der Ort sich rasch zu einem Wallfahrtsort entwickelte.

1717-1724 erfolgte ein monumentaler Kirchenneubau, bei dem die alten (barock gestalteten) Langhausmauern der Vorgängerkirche verwendet wurden. 1725 erhielt die neugebaute Pfarrkirche eine neue zweimanualige Orgel, erbaut von Johann Caspar Humpel aus Meran, Südtirol. 1873, die Orgel besaß damals 26 Register, erfuhr das Instrument einen Umbau durch Joseph Sies aus Bozen, Südtirol.

Bereits neun Jahre später, im Jahr 1892, stellte Franz (II) Reinisch aus Steinach am Brenner eine neue zweimanualige 33- registrige mechanische Kegelladenorgel mit Barkermaschine fürs Hauptwerk ins barocke Humpelgehäuse hinein. Er übernahm aus der Vorgängerorgel insgesamt sieben Register, u. a. auch die Principal-Prospektpfeifen, welche, inzwischen in der untersten Oktav chromatisch ausgebaut, nicht mehr mit den genau gearbeiteten Schleierbrettern übereinstimmten. 1904 wurde die Innsbrucker Stadtpfarre zu einer Propstei erhoben.

In den 1920er Jahren bemühte sich Karl Koch, der damalige Kirchenmusiker und Chordirektor der Pfarre St. Jakob, um den Neubau einer zeitgemäßeren Orgel für die Pfarrkirche. Da sich das bestehende Orgelwerk in einem guten Zustand befand, wurde es im Dezember 1930 der Pfarre Hötting angeboten und 1931 auf die Westempore ihrer neu gebauten Pfarrkirche übertragen. Das barocke Gehäuse und der Pfeifenprospekt verblieben in der Pfarrkirche St. Jakob. Noch im gleichen Jahr baute Rieger Orgelbau aus Jägerndorf in Schlesien (als op. 2500) eine neue 75-registrige viermanualige elektropneumatische Orgel mit 56 Nebenregistern und Spielhilfen (darunter auch mit 5 Transmissionen) mit insgesamt 5500 Pfeifen ins bestehende Gehäuse ein, welches einst für eine 26registrige Orgel gebaut worden war.

Das Instrument, bei einem Bombentreffer am 16.12.1944 teilweise beschädigt, konnte gleich nach Kriegsende 1945 von der Orgelbauwerkstatt Karl Reinisch‘s Erben instandgesetzt und generalüberholt werden. 1979 führte der Nürnberger Orgelbauer Franz Heinze eine erneute Generalsanierung am Instrument durch. 1999 wurde das Orgelwerk ausgebaut und nach Wien (Josefstadt) auf die Empore der Pfarrkirche St. Franziskus Seraphius, Breitenfeld, übertragen.

2000 baute die Orgelbaufirma Pirchner aus Steinach am Brenner ins bestehende barocke Humpelgehäuse die mittlerweile vierte neue Orgel ein, eine 57-registrige dreimanualige mechanische Schleifladenorgel mit vier Manualwerken und Pedalwerk. Auf dem III. Manual des Instruments wird das Rückpositiv oder das Unterwerk gespielt; die beiden Werke können aber auch zusammen verwendet werden. Das Werk besitzt insgesamt 3.729 Pfeifen. Der Winddruck der Orgel beträgt 75 mmWS (für die Manuale) bzw. 90 mmWS (fürs Pedal).

Dom zu St. Jakob - Gewölbe Altarraum, Fernwerk

Erbauer: Rieger Orgelbau - Jägerndorf (Krnov), Schlesien (CZ) Baujahr: nach 1950 (Nachbau) Standort: Gewölbe im Altarraum Restauriert: 1993, Christian Erler, Schlitters im Zillertal, Tirol (A) Instrument: 10-registrige einmanualige pneumatische Orgel, freistehender Spieltisch Spieltraktur: elektropneumatisch Registratur: elektropneumatisch, Registerwippen

1931 baute Rieger Orgelbau aus Jägerndorf in Schlesien auf der Westempore der Pfarrkirche eine neue 75-registrigeviermanualige elektropneumatische Orgel, ein 10-registriges Teilwerk der Orgel errichtete er als Fernwerk im Gewölbe überdem Altarraum. Nach Zerstörung des Fernwerkes durch einen Bombenvolltreffer im vorderen Querschiff am 16.12.1944wurde es nach dem Krieg, nach 1950, von der Erbauerfirma wieder neu nachgebaut.

1993 restaurierte Orgelbauer Christian Erler aus Schlitters im Zillertal das Teilwerk, baute dabei ins rechte Chorgestühl imAltarraum einen Spieltisch mit Pedal für das Werk ein, entfernte zur besseren Hörbarkeit die Schwellwand im Gewölbe undbaute drei Transmissionen fürs Pedal ein. Das Fernwerk ist auch spielbar über einen zweiten Spieltisch (ohne Pedal), der sichim Gewölbe ober dem Altarraum direkt vor dem Fernwerk befindet. Als 1999 die Rieger-Orgel ohne das HumpelOrgelgehäuse aus dem Jahre 1725 in die Pfarrkirche Breitenfeld (Josefsstadt) nach Wien transferiert wurde, verblieb das 10-registrige Fernwerk im Dom zu St. Jakob im Innsbruck.

Dom zu St. Jakob - Altarbereich, rechts

Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br. Tirol (A) Baujahr: 1986 Standort: 1986-2016 Propstei-Wohnung Domplatz; seit 2016 Dom zu St. Jakob, Altarbereich rechts Instrument: 1-registrige einmanualige Schleifladen-Truhenorgel Spieltraktur: mechanisch

Die 1-registrige Truhenorgel wurde 1986 von der Orgelbaufirma Reinisch-Pirchner aus Steinach am Brenner für Msgr. Peter Webhofer (1. Domkapellmeister von 1964-72 am Dom zu St. Jakob in Innsbruck) gebaut.

2016, nach dem Tod Msgr. Peter Webhofers, wurde das Instrument in den Dom zu St. Jakob (im Altarbereich rechts hinten) transferiert. Das Instrument besitzt ein Gehäuse mit verschließbaren Flügeltüren aus massivem Fichtenholz und eine tiefe kurze Oktav in der Manualklaviatur. Die Untertasten sind mit Ebenholz, die Obertasten mit Rindsknochen belegt.

Hofkirche - Schwarzmanderkirche, Altarraum

Erbauer: Jörg Ebert - Ravensburg, Deutschland Baujahr: 1558-61 Umbauten: 1655, Daniel Herz - Brixen, Südtirol (I); 1700-01, Johann Caspar Humpel - Brixen, Südtirol (I) Restauriert: 1970 / 1976, Jürgen Ahrend- Leer, Friesland (D) Standort: Schwalbennest im Altarraum Instrument: 15-registrige zweimanualige Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, geschmiedete Registerschieber

Das Franziskanerkloster und die angrenzende Hofkirche am Rande der Altstadt, auch Schwarzmanderkirche (Schwarzmander = schwarze Männer) genannt, wurde von 1553 bis 1563 nach Plänen des Trientner Architekten Andrea Crivelli erbaut. Schon während der Bauzeit suchte die Innsbrucker Regierung nach einem geeigneten Orgelbauer.

1555 erhielt Orgelbauer Jörg Ebert aus Ravensburg den Auftrag zum Bau einer Orgel. An der Vorderseite des Klaviaturrahmens ist die Jahreszahl 1558 angegeben: Vermutlich waren zu diesem Zeitpunkt wesentliche Teile der Spielanlage fertiggestellt. Am 7. Juni 1561 berichtete die oberösterreichische Kammer dem Kaiser, dass die Orgel fertiggestellt sei, „... guett gemacht unnd [...] an der Prob gerecht befunden worden“ sei.

In den darauffolgenden Jahrhunderten erfolgten Reparaturen durch Georg Gemehlich aus Innsbruck (1606), Leopold Rotenburger aus Salzburg (1629), Daniel Herz mit seinem Gesellen Jacob Köck aus Brixen (1655), Johann Caspar Humpel aus Meran / Wilten (1701), Ignaz Franz Wörle aus Bozen (1748) und Johann Ev. Feyrstein aus Kaufbeuren (1772).In den 1790er Jahren wurde das gesamte Orgelgehäuse samt Schwalbennestempore weiß übertüncht. 1838 ersetzte Johann Georg Gröber aus Innsbruck die sechs Bälge durch drei größere, 1839 baute er eine Copl 8‘ ins Rückpositiv ein.

1861 stellte Josef Unterberger aus Innsbruck / Wörgl auf dem Brückenchor (Lettner) eine neue zweimanualige mechanische Orgel mit Kegelladen auf. Durch die gut funktionierende, neue Orgel wurde die inzwischen erneut reparaturbedürftige EbertOrgel nicht mehr verwendet. Zu Beginn der 1880er Jahre wollte die Ordensgemeinschaft der Franziskaner die nicht mehr benutzte Ebert-Orgel entfernen. Nach Bemühungen des aus Wien gebürtigen, in Innsbruck tätigen Architekten Josef Deininger, konnte die Orgel verbleiben. 1884-85 stellte man nach der Restaurierung und Freilegung des Fürstenchors vom weißen Kalkanstrich auch die Ebert-Orgel in ihrer ursprünglichen Gestalt wieder her; die stark beschädigten Außenbilder der Flügeltüren erneuerte man nach dem Originalvorbild. Vermutlich wegen Aufstellung eines neuen Uhr-Antriebes mussten damals die alten Bälge entfernt werden. Die Orgel war somit nicht mehr spielbar und hatte nur mehr eine optische Funktion.1944 erfolgte der Abbau der Ebert-Orgel und die Transferierung der Orgelteile in die Kapelle von Schloss Rotholz in Tirol.1945, gleich nach Kriegsende, brachte man diese wieder nach Innsbruck zurück und lagerte sie im Schloss Ambras ein.

Von 1954 bis 1962 begann die Restaurierung der Orgel durch Hubert Neumann aus Götzis, nach dessen plötzlichem Tod 1962 wurden die Orgelteile wieder im Schloss Ambras eingelagert.

1965 erhielt die Orgelbauwerkstatt Ahrend & Brunzema aus Ostfriesland den Auftrag zur Weiterführung der Restaurierungsarbeiten. In einem ersten Abschnitt erfolgte von 1965 bis 1970 der Wiederaufbau der Orgel, deren Spielbarmachung und die Rückführung auf den Zustand von 1561. Für den Orgelwind wurde eine Balganlage mit zwei Keilbälgen im Bälgeraum hinter der Orgel (mit Elektromotor) neu gebaut. 1973 wurden die Innenbilder der Flügeltüren restauriert. Von 1975 bis 1977 erfolgte der zweite Restaurierungsabschnitt durch Jürgen Ahrend. Die Außenseiten der Orgelflügel bekamen dabei einen neutralen Anstrich.

Am 23./24.9.1999 wurde die Orgel auf Wunsch von Orgelkustos Prof. Reinhard Jaud rein mitteltönig gestimmt. Der Winddruck des Instruments beträgt 90 mmWS. Die Ebert-Orgel ist das älteste zweimanualige Instrument mit Rückpositiv der Welt und die größte, nahezu unverändert erhaltene Renaissanceorgel Österreichs!

Hofkirche - Schwarzmanderkirche, Lettner

Erbauer: unbekannt - Herkunft unbestimmt Baujahr: um 1600 (?) Standort: Brückenchor (Lettner) Instrument: 3-registriges Orgelpositiv (Kabinettorgel) Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, seitliche Registerschleifzüge

Laut dem Tiroler Volkskunstmuseum, welches das kleine 3-registrige Orgelpositiv als Kabinettorgel bezeichnet, wurde das mehrmals umgebaute Instrument um 1600 erbaut. Es besaß ursprünglich geteilte Register und statt der Mixtur wohl ein Regal 8‘.

Das Instrument vereinigt in sich stilistische Merkmale aus drei verschiedenen Kunstepochen; es besitzt an beiden Seiten des Oberteils Renaissance-Haltegriffe. Die Gehäusemalereien sind wesentlich jünger als die Gehäusewände und Gitterabdeckungen.

Ursprünglich war es wohl als Tischpositiv bzw. als Baldachinorgel mit zwei dahinterliegenden Keilbälgen erbaut worden, wie die heute verschlossenen Öffnungen an der Hinterseite der Windlade und an den beiden Keilbälgen zeigen. Die beiden Keilbälge befinden sich mittlerweile im später dazu gefügten Unterbau; sie können von Hand mittels Lederriemen aufgezogen werden. Auf der rechten Seite ragen die Schleifengriffe aus dem Instrument heraus, auf der linken Seite sind noch die später zugemachten Öffnungen für die Schleifen erkennbar.

1907 wurde das Instrument vom Tiroler Volkskunstmuseum bei einem Kunsthändler angekauft; es befindet sich mittlerweile auf dem Lettner der Hofkirche.

Hofkirche - Schwarzmanderkirche, Altarraum

Erbauer: Johann Caspar Humpel - Meran, Südtirol (I) Baujahr: ca. 1680-1690 Restauriert: 1973-1975, Jürgen Ahrend- Leer, Friesland (D) Standort: Altarraum Instrument: 8-registrige einmanualige Kabinett-Orgel mit zwei Keilbälgen auf dem Gehäusedach Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Die Kabinett-Orgel, gebaut vermutlich zwischen 1680 und 1690 von Johann Caspar Humpel aus Meran, Südtirol, wurde 1907 von einem Kunsthändler in Meran in Südtirol erworben und befindet sich seither im Besitz des Innsbrucker Volkskunstmuseums. Am Unterrahmen der Orgel befinden sich vier schmiedeeiserne Tragbügel; durch sie können Traghölzer zum Transportieren des Instruments gesteckt werden.

Das Instrument wurde 1973 bis 1975 von Jürgen Ahrend aus Leer in Friesland restauriert. Dabei mussten u. a. 68 Metallpfeifen erneuert und das inzwischen fehlende Regal 8‘ neu gefertigt werden. Ahrend baute außerdem einen neuen Unterbau für das Instrument, in dem er einen kleinen Elektromotor platzierte; beide Keilbälge können jedoch nach wie vor auch händisch betätigt werden.

Von 1984 bis 1988 stand die Orgel als Leihgabe im Altarraum der Stiftskirche Wilten zwecks Begleitung des Chorgebets. Mittler-weile befindet sich das Instrument im Altarraum der Hofkirche seitlich links neben dem Hochaltar und wird gelegentlich auch in der Liturgie (z. B. bei Rorate-Gottesdiensten) eingesetzt.

Die Untertasten sind aus Buchsbaum gefertigt, die Obertasten aus Ebenholz. Der Windruck der Orgel beträgt 76 mmWS; der Tremulant befindet sich im Windkanal.

Hofkirche - Schwarzmanderkirche, Empore

Erbauer: Hans Mauracher - Salzburg (A) Baujahr: 1900 Umbauten: 1990, Christian Erler - Schlitters im Zillertal, Tirol (A) Restauriert: 2005, Wolfgang Bodem - Leopoldsdorf bei Wien (A) Standort: 1900-1990, mittlerer Brückenchor (Lettner); 1990, Transferierung auf die rückwärtige Empore Instrument: 22-registrige zweimanualige pneumatische Orgelmit zwei Prospektfronten, freistehender Spieltisch Spieltraktur: pneumatisch (mit Hängeventilladen) Registratur: pneumatisch, kleine Tastenschalter

1861 baute Josef Unterberger aus Innsbruck / Wörgl auf dem Brückenchor (Lettner) eine neue zweimanualige mechanische Orgel mit Kegelladen und zwei Prospektfronten: es handelte sich dabei um das erste in Tirol aufgestellte Instrument mit Kegelladen. Sehr wahrscheinlich war die Prospektfront Richtung Hochaltar eine Attrappe, da die Orgel ursprünglich nur eine Prospektfront besaß. 1877 führte Josef Sies aus Bozen Umbauarbeiten an der Orgel durch, dabei baute er u. a. sechs neue Zusatzregister in die Orgel ein.

1898 wurde die Orgel nach Besichtigung durch ein Fachgremium als nicht erhaltenswert befunden. Den Auftrag zum Neubauerhielt der Salzburger k. u. k. Hoforgelbauer Hans Mauracher, der 1900 auf dem Brückenchor (Lettner) der Hofkirche eine neue zweimanualige pneumatische 22-registrige Orgel mit zwei Prospektfronten aufstellte. Es war die erste in Innsbruckaufgestellte pneumatische Orgel.

1990 erfolgte die Versetzung der Orgel auf die Nordempore von Christian Erler aus Schlitters im Zillertal; das Instrumentwurde dabei um 180° gedreht und der Spieltisch, zuvor an der Gehäuserückseite (Altarseite), auf die Vorderseite versetzt.

2004-05 führte Wolfgang Bodem aus Wien eine umfangreiche Restaurierung durch, dabei rekonstruierte er den 1990 entfernten Magazinbalg mit zwei Schöpfbälgen sowie die fehlenden Pfeifen der Superoktavkoppel (für Trompete, Rausch-Quinte und Mixtur).

In der Mauracher-Orgel durften 1918 aus klanglichen Gründen die Prospektpfeifen verbleiben: da das Instrument weitgehend original erhalten ist, gilt es mittlerweile als ein wichtiges Klangdenkmal.

Hofkirche - Silberne Kapelle

Erbauer: italienischer Orgelbauer - (I) Baujahr: ca. 1580 Restauriert: 1949-1952, Hubert Neumann- Götzis, Vorarlberg (A); 1990-1993, Pier Paolo Donati- Florenz (I); 1998, Jürgen Ahrend- Leer, Friesland (D) Standort: bis 1721 Silberne Kapelle, rechts am Gitter; ab 1721 Silberne Kapelle, vordere Nische links; 1944 Abbau/Einlagerung in Schloss Tratzberg; 1946 Rückführung der Orgelteile nach Innsbruck Instrument: 7-registrige einmanualige Orgel mit Flügeltüren und angehängtem Pedal Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerschieber aus Nußholz

Die Silberne Kapelle wurde von 1578 bis 1596 als Grabkirche für Erzherzog Ferdinand II. und seine bürgerliche Gemahlin Philippine Welser aus Augsburg von Baumeister Hans Lucchese im Stil der Spätgotik und Renaissance erbaut. Ihren Namen verdankt die Silberne Kapelle dem Altar mit der silbernen Madonna, welchen der Innsbrucker Goldschmied Anton Ort schuf. Die Kapelle besitzt einen ganz besonderen Schatz: eine italienische Renaissance-Orgel aus dem späten 16. Jahrhundert, geschaffen von einem unbekannten italienischen Orgelbauer. Sie ist eine der bedeutendsten historischen Orgeln Österreichs! Die Bauweise des Instruments und die Bauart der aus Zypressenholz gefertigten quadratischen dünnwandigen Holzpfeifen verweisen eindeutig auf einen italienischen Orgelbauer.

1698 erfolgte die erste schriftlich dokumentierte Reparatur: Johann Caspar Humpel arbeitete dabei acht Wochen lang am Instrument und baute dort möglicherweise das Pedalregister Portuna ein. 1748 führte Ignaz Franz Wörle aus Bozen eine Reparatur durch. 1855 arbeitete der Innsbrucker Klavier- und Orgelbauer Joseph Morherr am Instrument. In den darauffolgenden Jahrzehnten verschlechterte sich der Zustand der Orgel zunehmend; Anfang des 20. Jahrhundert war sie unspielbar.

Im Februar 1944 erfolgte der Orgelabbau und die Transferierung der Orgelteile nach Schloss Tratzberg in Tirol von Wilhelm Zika jun. aus Ottensheim und Franz (IV) Reinisch aus Steinach a. Br. in Tirol. 1946 wurden die Orgelteile wieder nach Innsbruck gebracht und in der Nähe der Silbernen Kapelle gelagert.

Von 1949 bis 1952 erfolgte von Hubert Neumann aus Götzis in Vorarlberg eine Wiederherstellung und Restaurierung der Orgel. Bei der Rekonstruktion der fehlenden Holzpfeifen /-teile musste auf Lärche ausgewichen werden, da Zedern- und Zypressenholz damals nicht zu beschaffen war. Beim Pedal fehlten die Pfeifen des Registers Portuna 16‘, Neumann baute stattdessen - nach Vorgabe des damaligen Sachverständigen Egon Krauss aus Wien - einen offenen Octavbass 8‘ ein. 1955 erhielt die Orgel einen Elektromotor, was Stimmungsprobleme zur Folge hatte.

1990-93 führte Pier-Paolo Donati aus Florenz eine erneute Restaurierung durch: Er versuchte dabei, sich bestmöglich an den ursprünglichen Zustand der Orgel anzunähern (dabei wurde u. a. der Octavbass 8‘ wieder entfernt, das Pedal ist seither nur angehängt).

1997 wurde die Orgel, nachdem sie durch eine naheliegende Baustelle erheblich verschmutzt worden war, von Jürgen Ahrend aus Leer in Friesland gesäubert und die dabei noch bestehenden Intonationsschwächen beseitigt. Die Orgel ist mitteltönig gestimmt, die Stimmtonhöhe liegt um ca. einen Ganzton höher. Die Untertasten sind aus Elfenbein gefertigt, die Obertasten mit einem harten Tropenholz (vermutlich Schlangenholz) furniert. Der Windruck beträgt 48 mmWS.

Hofburg-Kapelle - Kaiserliche Hofburg Innsbruck

Erbauer: Mathias (II) Mauracher - Zell am Ziller (A) Baujahr: 1857 Restauriert: 2017, Alois Linder- Nußdorf am Inn (A) Standort: Hofburg-Kapelle, Empore Instrument: 6-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel mit Pedal Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerhebel

Die kaiserliche Hofburg Innsbruck, ursprünglich eine Burganlage aus dem Spätmittelalter, wurde bereits unter Kaiser Maximilian I. zu ihrer heutigen Größe als seine Residenz ausgebaut und 1500 fertiggestellt. Ihr heutiges Erscheinungsbild mit ihrer Rokokofassade, Hofkapelle und ihren Prunkräumen verdankt die Hofburg der Kaiserin Maria Theresia, die Umbauarbeiten erfolgten in zwei Etappen: von 1754 bis 1756 und nach dem Siebenjährigen Krieg, von 1765 bis 1770. Nach dem plötzlichen Tod von Kaiser Franz Stephan im Jahr 1765 (bei einer Hochzeitsfeier in Innsbruck), ließ seine Frau Kaiserin Maria Theresia die Hofburg zu einer Gedenkstätte ihres Mannes umgestalten und das Sterbezimmer ihres Mannes zur Hofburg-Kapelle umbauen.

1857 baute Mathias (II) Mauracher aus dem Zillertal eine neue einmanualige mechanische Orgel auf die Empore der Kapelle. Nach Fertigstellung der Orgel erfolgte die Kollaudierung am 2.6.1857. Während der beiden Weltkriege blieben die originalen Prospektpfeifen glücklicherweise erhalten. Die Spielanlage der Orgel befindet sich seitlich. Das Instrument besitzt einen Elektromotor mit einem einfaltigen Keilbalg, welcher früher von Hand betätigt wurde.

1960 erfolgte im Rahmen einer Restaurierung auch ein Neubau des Orgelgehäuses nach einem Entwurf des damaligen Schlossverwalters Hubert Kittinger. Die Steinacher Orgelbaufirma Karl Reinisch‘s Erben baute damals einen Elektromotor für die Windversorgung ein und fertigte neue Registerschilder an. Bereits 1965 führte Arnulf Kleber aus Wien zwecks Verringerung der Mechanikgeräusche eine weitere Restaurierung durch.

Bei der letzten Restaurierung, durchgeführt 2017 von Orgelbau Linder aus Nußdorf am Inn, wurden die bei der vorherigen Restaurierung eingebauten Kunststoffteile wieder entfernt, die Trakturgeräusche durch Lederschlaufen gemildert und das bestehende Pfeifenwerk sorgfältig restauriert. Linder baute dabei auch einen neuen Elektromotor in einem schallgedämmten Kasten im Raum hinter der Orgel ein.

Jesuitenkirche - Universitätskirche, 2. Empore

Erbauer: E. F. Walcker & Cie - Ludwigsburg, Stuttgart (D) Baujahr: 1959 Standort: 2. Nordempore Instrument: 32-registrige dreimanualige Schleifladenorgel, Spielschrank (derzeit Türen ausgehängt) Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Das erste Jesuitenkolleg mit Gymnasium wurde bereits 1562 eröffnet; der Bau der heutigen Jesuitenkirche erfolgte 1900-01. 1878 bauten die Gebr. Rieger aus Jägerndorf (heute Tschechien) noch in der Vorgängerkirche eine neue 16-registrige zweimanualige mechanische Orgel.

1932 stellten die Gebrüder Mauracher aus Zell im Zillertal eine neue zweimanualige 25-registrige pneumatische Orgel auf. 1939 wurde das Jesuitenkolleg enteignet und als Polizeidirektion genutzt; die Rückgabe an die im Zuge der Enteignung vertriebenen Jesuiten erfolgte erst 1945. 1943 zerstörte eine Sprengbombe die Kuppel der Kirche sowie die Apsis (mit dem wertvollen Hochaltar), u. a. auch die Mauracher-Orgel.

Nach Wiederherstellung der Kirche (1946-1953) sollte eigentlich Orgelbauer Wilhelm Zika aus Oberösterreich eine neue mechanische Orgel mit Flügeltüren errichten. Da sich jedoch der Baubeginn bei ihm wegen eines anderen Orgelbauprojektes immer wieder verzögerte, erhielt schließlich die deutsche Orgelbaufirma E. F. Walcker & Cie aus Ludwigsburg den Auftrag zum Orgelneubau.

1959 errichtete Walcker auf die zweite Empore der Jesuitenkirche eine dreimanualige 33-registrige rein mechanische Schleifladenorgel. Die Disposition erstellte Prof. Anton Heiller aus Wien. Von 2007 bis 2011 wurde das Instrument im Zuge einer Generalsanierung durch Rösel & Hercher Orgelbau aus Saalfeld an der Saale in Thüringen restauriert. Dabei wurden in die Orgel auch zusätzlich die beiden Register Schalmey 8‘ und Cornett sowie die Tremulanten eingebaut.

Jesuitenkirche - Universitätskirche, mobil

Erbauer: Giovanni Pradella - Veltlin, Sondrio (I) Baujahr: 2020 Standort: Langhaus Instrument: 5-registrige einmanualige Truhenorgel, mit einer ins Gehäuse versenkbaren Tastatur Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Bei der 5-registrigen einmanualigen Truhenorgel, erbaut 2020 vom italienischen Orgelbauer Giovanni Pradella aus dem Veltlin bei Sondrio, handelt es sich um eine Gemeinschaftsanschaffung des Innsbrucker Jesuitenkollegs, der Innsbrucker Festwochen der Alten Musik und des Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum.

Der Standort der transportablen Truhenorgel ist grundsätzlich der Kirchenraum der Jesuitenkirche. Die Register Principale 8‘, Flauto 4‘ und Regale 8‘ sind in Bass (Bassi) und Diskant (soprani) geteilt. Das Gehäuse besteht aus massivem Eichenholz. Die Untertasten sind aus Buchsbaumholz gefertigt, die Obertasten aus Ebenholz.

Die Truhenorgel besitzt je zwei Haltegriffe aus Eisen für Transportzwecke. Die ins Gehäuse versenkbare Tastatur kann viermal um je einen Halbton verschoben werden: a1 = 390 Hz. / a1 = 415 Hz. / a1 = 440 Hz. / a1 = 465 Hz. Das Instrument besitzt einen Magazinbalg, welcher von einem Elektromotor gespeist wird.

Innsbrucker Jesuitenkolleg - Hauskapelle

Erbauer: Reinisch Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr ca. 1960-70 Standort: bis 1994 Leihorgel; 1994-2019 Hauskapelle Canisianum; seit 2019 Hauskapelle Innsbrucker Jesuitenkolleg Instrument: 5-registriges einmanualiges mechanisches Schleifladen-Orgelpositiv, Spielkasten Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

In der Hauskapelle des Innsbrucker Jesuitenkollegs befindet sich ein bemerkenswertes Apsis-Mosaik, geschaffen von dem in Schwaz geborenen Jugendstilmaler Emanuel Raffeiner und ausgeführt 1914 von der Tiroler Glasmalerei- und Mosaikanstalt. Die seitlich im Kirchenraum stehende 5-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel mit angehängtem Pedal baute die Steinacher Orgelbauwerkstatt Reinisch-Pirchner in den 1960er Jahren ursprünglich als Leihorgel. Das asymmetrische Orgelgehäuse besteht aus massivem Fichtenholz; die Untertasten sind aus Buchsbaum, die Obertasten aus Ebenholz gefertigt. Aus unbekannten Gründen verzichtete Johann Pirchner bei der oberhalb der Tastatur angebrachten Firmenplakette auf den Vermerk des Baujahres.

1994 wurde die Leihorgel in der Hauskapelle des Canisianums aufgestellt. Nachdem man dort mit dem Instrument sehrzufrieden war, wurde sie vom Canisianum noch im gleichen Jahr angekauft.

2013 übersiedelte das Theologenkonvikt wieder ins Gebäude des Jesuitenkollegs in der Sillgasse; das Canisianum (Gebäude)beherbergt mittlerweile ein Studentenheim der Akademikerhilfe.

2019 transferierte der Steinacher Orgelbauer Martin Pirchner das Reinisch-Pirchner-Instrument von der Hauskapelle im Canisianum in die Hauskapelle des Innsbrucker Jesuitenkollegs.

Kapuzinerkirche

Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1986 Standort: Westempore Instrument: 7-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

1585 kamen auf Betreiben des damaligen Landesfürsten Erzherzog Ferdinand II. und seiner zweiten Gemahlin Anna Katharina von Gonzaga erste Kapuziner als Fastenprediger an den Innsbrucker Hof. 1593 erfolgte die Grundsteinlegung für den ersten Klosterbau, die Einweihung der Klosterkirche fand bereits im darauffolgenden Jahr am 18.12.1594 durch den Brixner Weihbischof Georg Benigni statt. Das Innsbrucker Kapuzinerkloster ist das älteste Kloster des Kapuzinerordens in Deutschland, Österreich und Südtirol.

Während der Regierungszeit von Kaiser Joseph II. war das Kloster von 1787 bis 1802 aufgehoben. 1940 wurde das Kapuzinerkloster von den Nationalsozialisten erneut aufgehoben und als militärisches Lager verwendet, konnte jedoch nach Ende des II. Weltkriegs 1945 wiedereröffnet werden. Von 1991 bis 1994 erfolgte eine Generalsanierung der Klosteranlage.

Vor 1986 gab es in der Kirche nur ein zweimanualiges Harmonium; 1986 errichtete die Steinacher Orgelbaufirma Reinisch-Pirchner auf der Westempore der Klosterkirche eine neue 7-registrige einmanualige Schleifladenorgel mit Pedal. Das Orgelgehäuse besteht aus massivem Eichenholz; die Untertasten der Manualklaviaturen sind aus Ebenholz gefertigt, die Obertasten mit Knochen belegt.

Tiroler Landeskonservatorium

Erbauer: Henk Klop - Garderen, Gelderland (NL) Baujahr: 1995 Standort: Raum U13A (Musikzimmer für Alte Musik) Instrument: 4-registrige einmanualige mechanische Truhenorgel, mit ins Gehäuse versenkbarer Tastatur Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Das Tiroler Landeskonservatorium ging aus der Musikschule Innsbruck hervor, welche bereits 1818 vom damals neu gegründeten Innsbrucker Musikverein eingerichtet worden war. Anfangs wurde in diversen Räumlichkeiten unterrichtet; ab 1912 erfolgte der gesamte Unterricht in einem neu gebauten Musikschulgebäude, dem heutigen Tiroler Landeskonservatorium. 1934 wurde die Musikschule in ein Konservatorium umgewandelt.

1987 erfolgte die Trennung von Konservatorium und Musikschule: das Konservatorium verblieb in der Paul-Hofhaimer-Gasse, die Musikschule übersiedelte vollständig in die Räumlichkeiten des ehemaligen Ursulinenklosters.

1995 kaufte das Tiroler Landeskonservatorium das 4-registrige Orgel-Truhenpositiv von der niederländischen Orgelbaufirma Henk Klop aus Garderen.

Das Instrument besitzt ein massives Eichengehäuse, Schleierbretter mit barocken Blumenmotiven, geteilte Register, hat nur Holzpfeifen und an beiden Seiten je zwei versenkbare Haltegriffe. Die Untertasten der Klaviatur sind mit Ebenholz belegt, die Obertasten mit Ahorn. Die Windanlage der Orgel befindet sich im Gehäuse, der Winddruck beträgt 50 mmWS. Die Truhenorgel lässt sich durch Tastaturverschiebung auf drei verschiedenen Tonhöhen spielen: a1 = 415 Hz / 440 Hz / 465 Hz.

Das Instrument befindet sich im Musikzimmer für Alte Musik (im Erdgeschoß des Gebäudes) und wird bei den diversen Ensembleproben und Konzerten im Konservatorium verwendet.

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 16

Erbauer: unbekannt Baujahr: undatiert (ca. 1650-80) Standort: Musiksammlung Instrument: 1-registriges Regal mit kurzer Bassoktav und zwei aufziehbaren 6-fältigen Keilbälgen Spieltraktur: mechanisch Registratur: nicht vorhanden

Das 1-registrige Instrument wurde Mitte 17. Jahrhundert gebaut: die Beschriftungen auf den Zungenpfeifen weisen auf eine Nähe zur Werkstatt des Innsbrucker Hoforgelmachers Daniel Herz hin.

Das kompakte Gehäuse besteht aus massivem Eichenholz. Die Untertasten sind aus Buchsbaum, die Obertasten aus gefärbtem Obstbaumholz gefertigt. Bei den Regal-Zungenpfeifen handelt es sich um Pfeifen aus Zinn mit Messingkehlen und rechteckigen Schallresonatoren mit Austrittsöffnungen in den Deckeln. Der Zungenpfeifen-Raum ist zweifach abgedeckt: mit einem Schnitzgitter und mit einem geschlossenen Deckel zwecks Musizieren mit unterschiedlichen Lautstärken. Die Windversorgung erfolgt mittels zwei aufziehbaren 6-faltigen Keilbälgen.

Auf den Pfeifen befinden sich Tonbuchstaben in deutscher Kurrentschrift, die deutliche Ähnlichkeiten mit Beschriftungen von Daniel Herz, aufweisen. Auch die Haltegriffe zum Aufziehen der beiden jeweils 6-faltigen Keilbälge haben Ähnlichkeiten mit den charakteristischen Registerzügen von Daniel Herz.2020 erfolgte die letzte Restaurierung durch den Restaurator Friedemann Seitz aus Süddeutschland, dabei wurden auch neue Gewichte für die Keilbälge gefertigt.

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 267

Erbauer: Joseph Antoni Simnacher (?) - Brixen, Südtirol (I) Baujahr: undatiert (ca. 1760-80) Standort: Musiksammlung Instrument: 2-registriges Orgelpositiv mit kurzer Bassoktav, Flügeltüren und vorgebautem Spielapparat Spieltraktur: mechanisch Registratur: verschiebbare Registerhebel

Das 2-registrige Schrank-Orgelpositiv wurde wahrscheinlich in der Zeit von 1760 bis 1780 vom in Brixen ansässigen Orgelmacher Joseph Antoni Simnacher gebaut (Die Machart der Tastatur und der Registerhebel ist gleich wie bei der von Simnacher gebauten Orgel in der Kirche zum Hl. Nikolaus in Petschied in Hinterlüsen bei Brixen.).

Das Instrument verfügt über zwei Register. In den beiden seitlichen Pfeifenfeldern der Vorderseite befinden sich je 12 MetallProspektpfeifen, im mittleren Pfeifenfeld stehen nochmals 18 Metallpfeifen. Die restlichen Pfeifen sind aus Holz gefertigt. Die Klaviatur hat eine kurze Bassoktav, links davon befinden sich die horizontal verschiebbaren Registerhebel. Die Untertasten sind aus Buchsbaum, die Obertasten aus gefärbtem Obstbaumholz gefertigt.

An der Vorderseite des aus Fichtenholz gebauten Orgelgehäuses sind verschließbare Flügeltüren angebracht. An den beiden Seitenfronten befinden sich zentral im Unterbau des Gehäuses je eine Seil-Halteschlaufe für den Transport. Der Schöpfbalg - zu betätigen mit einem seitlichen Fußhebel - wurde wahrscheinlich später hinzugefügt; beim Treten befüllt er den darüber liegenden 4-faltigen Keilbalg.

Eine Besonderheit ist der vor der Tastatur platzierte Spielapparat mit Kurbelbetätigung und zwei Spielwalzen: Damit können bei Kurbelbetätigung sieben bzw. acht Musikstückchen wiedergegeben werden.

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 87

Erbauer: unbekannt - aus Mirecourt, Grand Est (F) Baujahr: unbekannt (1750-1800) Standort: Musiksammlung Instrument: 2-registrige Serinette / Vogel-Orgel Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge seitlich links

Bei der Vogel-Orgel, französisch Serinette genannt, handelt es sich um ein heute fast vergessenes Musikinstrument, einen sehr kleinen mechanischen Musikautomaten. Ursprünglich (im 18. Jahrhundert) wurden diese kleinen Drehorgeln gebaut, um Singvögeln, welche in Käfigen gehalten wurden, Melodien beizubringen. Im 19. Jahrhundert dienten sie oft auch zur Unterhaltung (u. a. für Kinder).

1910 wurde diese Serinette vom Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Tarrenz bei Imst in Tirol angekauft. Sie besitzt zwei Register mit je 9 Pfeifen aus Holz. Durch den Handbetrieb einer Kurbel wird ein Blasbalg aufgezogen sowie eine Walze mit darauf montierten Metallstiften gedreht, welche in einer bestimmten Abfolge Ventile bewegen und dadurch Töne bzw. Melodien erzeugen.

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 166

Erbauer: Frédéric Clément - Mirecourt, Grand Est (F) Baujahr: unbekannt (1850-1900) Standort: Musiksammlung Instrument: 1-registrige Serinette / Vogel-Orgel Spieltraktur: mechanisch Registratur: nicht vorhanden

Die Serinette, auch Vogel-Orgel genannt, wurde in einem Zeitraum von 1850 bis 1900 von Frederic Clément aus Mirecourt in Frankreich erbaut. Sie besitzt nur eine Pfeifenreihe aus Metall (mit vermutlich hohem Bleianteil).Das Gehäuse aus Nussholz kann über einen aufklappbaren Deckel geöffnet werden. Auf dessen Innenseite klebt ein bedruckter Zettel mit den Liedernamen der spielbaren Stücke. An der rechten Seite befindet sich ein verschiebbarer Dorn zur Liederwahl.

Gleich wie bei der im Museum auch vorhandenen 2-registrigen Serinette wird durch den Handbetrieb einer Kurbel ein Blasbalg aufgezogen sowie eine Walze mit darauf montierten Metallstiften gedreht, welche in einer bestimmten Abfolge Ventile bewegen und dadurch Töne bzw. Melodien erzeugen.

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 551

Erbauer: Herbert Kuen - Götzens, Tirol (A) Baujahr: 1983 Standort: Musiksammlung Instrument: 1-registriges Regal mit kurzer Bassoktav und zwei aufziehbaren 6-faltigen Keilbälgen Spieltraktur: mechanisch Registratur: nicht vorhanden

1983 baute der Tiroler Instrumentenbauer Herbert Kuen, damals in Neu-Rum ansässig, ein 1-registriges Regal mit kurzerBassoktav. Beim Instrument handelt es sich um einen exakten Nachbau eines Regals von Michael Klotz, erbaut Ende des 16.Jahrhunderts, das im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg ausgestellt ist. Im Gegensatz zum Original ist der Nachbau nicht bemalt. Das Gehäuse besteht aus Fichte / Ahorn, die Bälge aus Fichte mit Eichen-Balgfalten. Die Pfeifen baute Kuen aus Messing. Die Untertasten sind aus Birne, die Obertasten aus dunkel gefärbter Eiche gefertigt. 2024 übergab Herbert Kuen, mittlerweile in Götzens ansässig, das Regal als Schenkung dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum für dessen Musiksammlung.

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 554

Erbauer: Herbert Kuen - Götzens, Tirol (A) Baujahr: 2022-24 Standort: Musiksammlung Instrument: 3-registriges zweimanualiges mechanisches Claviorganum Spieltraktur. mechanisch Registratur: Registerhebel

Der Tiroler Instrumentenbauer Herbert Kuen baute von 2022 bis 2024 ein sogenanntes Claviorganum, ein Instrument gemischt mit Saiten und Pfeifen, bestehend aus einem Cembalo und einer Orgel.

Beim Cembalo, das er bereits 2011 in Götzens geschaffen hatte, handelt es sich um einen Nachbau eines Cembalos von Dominicus Pisaurensis von 1533, das im Musikinstrumentenmuseum Leipzig ausgestellt ist. Im Gegensatz zum Original besitzt der Nachbau keine kurze Bassoktav, sondern ist in der untersten Oktav voll ausgebaut. Der Korpus besteht aus dünnwandigem (3-4 mm) sichtbaren Fichtenholz. Die Saiten sind im Diskantbereich aus halbhartem Eisen, im Bassbereich aus Messing gefertigt. Die Untertasten baute Kuen aus Buchsbaum, die Obertasten aus Nussholz.

2023-24 verwendete er das oben beschriebene Cembalo (op. 27), um daraus ein Claviorganum (Nr. 40) zu bauen. Das Orgelpositiv verfügt über zwei Register: - Regal 8‘ mit Holzkehlen und jeweiliger Nuss aus Ahorn sowie Resonatoren aus Zypressenholz, - Flöte 4‘ aus Fichtenholz, im Bassbereich gedeckt mit Deckeln aus Ahorn, im Diskant ab g0 offen und auf Länge geschnitten.

Die Untertasten baute Kuen aus Buchsbaum, die Obertasten aus Zwetschgenholz. Das II. Manual ist an das darunterliegende(Cembalo)-Manual koppelbar. 2024 übergab Herbert Kuen das Claviorganum als Schenkung dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum für dessen Musiksammlung.

Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum - M/I 337

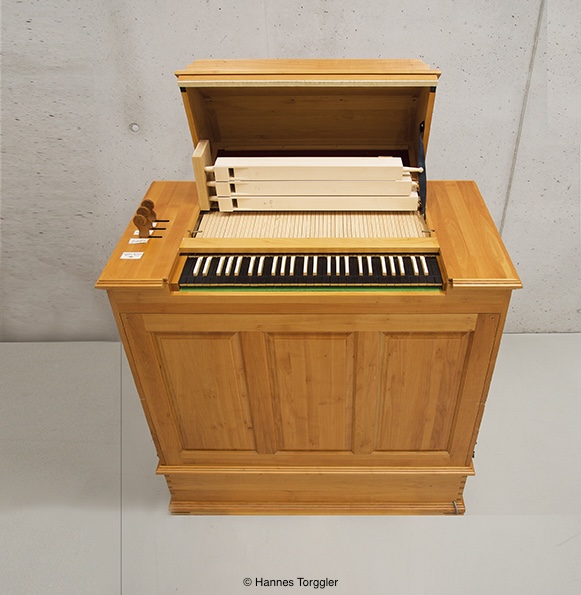

Erbauer: Reinisch Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1996 Standort: Musiksammlung Instrument: 3-registrige einmanualige mechanische Schleifladen-Truhenorgel Spieltraktur: Stechermechanik Registratur: mechanisch, verschiebbare Registerhebel

1996 baute Orgelbauer Johann Pirchner aus Steinach am Brenner eine 3-registrige mechanische Schleifladen-Truhenorgel mit massivem Kirschholz-Gehäuse und verschließbaren Flügeltüren. Die Untertasten sind mit Grenadillholz belegt, die Obertasten aus Ahorn mit Knochenauflage gefertigt. Im Unterbau befindet sich der Elektromotor und ein einfaltiger Keilbalg.

Die Tastatur kann um einen Halbton nach links verschoben werden: 1.) a1 = 440 Hz. 2.) a1 = 415 Hz. Die Ausgangsstimmung des Instruments ist gleichschwebend.

Chorverband Tirol - Haus der Musik, Leihorgel

Erbauer: Henk Klop - Garderen, Gelderland (NL) Baujahr: 2014 Standort: Büro des Chorverband Tirols Instrument: 2-registrige einmanualige mechanische Truhenorgel, mit ins Gehäuse versenkbarer Tastatur Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Das zweiregistrige Orgel-Truhenpositiv mit geteilten Registern wurde 2014 von der Orgelbaufirma Henk Klop aus Garderen in den Niederlanden für den Chorverein Tirol (Tiroler Sängerbund) gebaut. Das Instrument hat ein massives Eichengehäuse, Schleierbretter mit barocken Blumenmotiven und besitzt nur Holzpfeifen aus Zedernholz und Birne. Die Untertasten der Klaviatur sind mit Ebenholz belegt, die Obertasten mit Ahorn. Die Windanlage der Orgel befindet sich im Gehäuse, der Winddruck beträgt 50 mm WS (Wassersäule).

Das Instrument kann auf drei verschiedenen Tonhöhen gespielt werden (durch Verschieben der Tastatur): Position 1 - Tastatur links, a1 = 415 Hz (Bass-/Diskantteilung: c1/cis1) Position 2 - Tastatur Mitte, a1 = 440 Hz (Bass-/Diskantteilung: h0/c1) Position 3 - Tastatur rechts, a1 = 465 Hz (Bass-/Diskantteilung: b0/h1)

Das Instrument ist leicht und sehr kompakt gebaut und hat zum Tragen an den beiden Seiten je zwei versenkbare Haltegriffe eingebaut. Es kann von Chorformationen, Gesangs-/ und Instrumentalensembles oder auch Konzertveranstaltern gegen eine Leihgebühr ausgeliehen werden. Für den Transport stehen ein Schutzkoffer und ein Rollwagen zur Verfügung.

Kontaktinfo: Haus der Musik, Büro des Chorverband Tirols Universitätsstraße 1, 6020 INNSBRUCK Telefon: +43 (0)512 588801 E-Mail: sekretariat@chorverband.tirol

Congress Innsbruck - Saal Tirol

Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1975 Standort: Saal Tirol, rechte vordere Ecke der Bühne Instrument: 31-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank mit Türen Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Das Kongresshaus, heute von den Inhabern unter der Bezeichnung „Congress Innsbruck“ vermarktet, wurde 1973 an der Stelle des im 2. Weltkrieg zerstörten Gebäudes „Dogana“ erbaut.

Im größten Saal, dem Saal Tirol, war ursprünglich kein Instrument geplant: die zweimanualige, mechanisch konzipierte Schleifladen-Orgel mit Pedal wurde 1975 von der Orgelbaufirma Reinisch-Pirchner aus Steinach am Brenner in der rechten vorderen Ecke des als Mehrzweckraum geplanten Saals platziert.

Das Instrument kann hinter einer verschiebbaren Wand unsichtbar gemacht werden. Der exzentrische Bauplatz und die im gesamten Saal mit Kunstholz ausgestatteten Oberflächen bewirken eine nicht optimale Klangentfaltung im Saal und eine trockene Akustik (dies wurde auch nach dem Einweihungskonzert in den Salzburger Nachrichten vom 5.1.1976 vermerkt). Die Disposition erstellten Prof. Karl Benesch und Prof. Kurt Neuhauser.

Spitalskirche

Erbauer: Johann Georg Gröber - Innsbruck, Tirol (A) Baujahr: 1846 Umbau: 1963, Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Standort: 2. Nordempore Instrument: 13-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Bereits seit 1326 ist in Innsbruck ein Stadtspital dokumentiert; die erste schriftliche Erwähnung einer Spitalskirche stammt aus dem Jahr 1389. 1888 erfolgte die Verlegung des Spitals an die Stelle der heutigen Universitätsklinik. 1689 wurde die damalige gotische Spitalskirche bei einem Erdbeben stark beschädigt, 1700 dann bis auf die Grundmauern abgerissen. Die neue Kirche, eingeweiht 1705, entstand nach Plänen des Innsbrucker Hofbaumeisters Johann Martin Gumpp dem Älteren.

1708 baute der Innsbrucker Orgelmacher Simon Pfurtscheller eine neue Barock-Orgel, sie musste 1764 einem Neubau von Andreas Jäger aus Füssen weichen. 1829 errichtete Joseph Schmid, ein autodidaktischer Orgelbauer aus Hall in Tirol, ein neues Instrument.

Anscheinend war dieser Neubau nicht sehr gelungen, weswegen das Instrument bereits 1846 durch eine neue 11-registrige Orgel des Innsbrucker Orgelbauers Johann Georg Gröber ersetzt wurde.

Im Zuge einer Kirchenrestaurierung wurde 1963 das Orgelwerk von der Steinacher Orgelbauwerkstatt Reinisch-Pirchner komplett überarbeitet, auf 13 Register erweitert, das 12-Töne-Pedal mit einer 27-Tastenklaviatur versehen (dessen 12 Töne repetitieren) und statt der bisherigen zentralen Spielanlage vor der Orgel eine neue seitliche Spielanlage mit verschließbaren Schranktüren gebaut.

Servitenkirche

Erbauer: E. F. Walcker & Cie - Ludwigsburg, Stuttgart (D) Baujahr: 1975-76 Standort: Nordempore Instrument: 20-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Das Kloster der Serviten, gegründet und erbaut von 1614 bis 1616, wurde von der Witwe Erzherzog Ferdindands II., Anna Katharina Gonzaga von Mantua gestiftet, brannte aber bereits 1620 ab. Die wieder aufgebaute Kirche wurde 1626 dem Hl. Josef geweiht.

Bereits aus dem Jahre 1750 ist eine Orgelreparatur vom Trientner Orgelbauer Giuseppe Reina überliefert. 1760 errichtete der aus Füssen stammende Orgelbauer Andreas Jäger eine zweimanualige 16-registrige Orgel mit Pedal.1891 erfolgte ein Neubau von Anton Behmann aus Schwarzach in Vorarlberg: ein zweimanualiges 13-registriges Instrument mit Kegelladen in einem Neu-Renaissance-Gehäuse. 1902 baute die Orgelbaufirma Weigle aus Stuttgart-Echterdingen zwei Hochdruckregister in die Orgel dazu.

Am 3.11.1938 wurde das Kloster vom nationalsozialistischen Regime als erstes Kloster in Innsbruck aufgehoben. Die Mönche mussten innerhalb von zwei Tagen das Kloster verlassen, Beamte des NS-Regimes zogen in die Räumlichkeiten ein. Am 15. Dezember 1943 erlitt das Gebäude so schwere Bombenschäden, dass es 1944 abgebrochen wurde.

Nach Ende des Krieges bezogen bereits 1945 einige Serviten-Mönche die Ruine und bauten Kloster und Kirche wieder auf.1947 wurde die Innenstadtpfarrei St. Josef geschaffen. 1975-76 baute die Firma E. F. Walcker & Cie aus Ludwigsburg eine neue zweimanualige mechanische 20-registrige Schleifladenorgel mit einer horizontalen Hauptwerkstrompete 8‘ ober der zentralen Spielanlage in der Prospektfront.

Landhauskapelle - Altes Landhaus

Erbauer: Orgelbau Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 2010 Standort: Westempore Instrument: 10-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel mit Pedal, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Im Zuge des Landhaus-Neubaus wurde 1730 die Landhauskapelle zu Ehren des Tiroler Landespatrons, dem Hl. Georg, von Georg Anton Gumpp errichtet. Im Landhaus, einem barocken Prunkbau, finden seit Einführung des Parteiensystems die Landtagsitzungen statt. In der Kapelle werden nach wie vor Gottesdienste gefeiert.

2010 baute Orgelbau Pirchner aus Steinach am Brenner eine neue Orgel auf der Empore der Kapelle. Er verwendete dabei Gehäuseteile einer alten einmanualigen 11-registrigen Orgel aus Kirchberg in Tirol, erbaut 1825-26 von Karl Mauracher aus Fügen im Zillertal.

Pirchner baute das Instrument historisierend und orientierte sich am süddeutschen Instrumentenbau um 1725: Er fertigte u.a. geschmiedete Nägel und Schrauben, gespundete Windladen und zwei Keilbälge für die Windversorgung. Die Orgel besitzt kurze Bassoktav und zwei Doppel-Obertasten (D/Fis und E/Gis).

Musikschule der Stadt Innsbruck - Reinhard Jaud Saal

Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1977 Standort: Reinhard Jaud Saal (4. Stock) Instrument: 9-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Im Jahre 1818 wurde der Innsbrucker Musikverein gegründet und von ihm eine erste Musikschule in Innsbruck eingerichtet. Anfangs war der Unterricht auf verschiedene und wechselnde Räumlichkeiten bzw. Gebäude verteilt. Nach Fertigstellung des neu errichteten Musikschulgebäudes, dem heutigen Tiroler Landeskonservatorium in der Paul-Hofhaimer-Gasse 6, erfolgte dort ab 1912 die Durchführung und Abwicklung des gesamten Unterrichts.

Aufgrund zunehmender Platzprobleme mietete die Musikschule in den 1980er Jahren Räumlichkeiten des ehemaligen Ursulinenklosters für Unterrichtszwecke dazu.

1987 erfolgte die Trennung von Konservatorium und Musikschule: die Musikschule übersiedelte vollständig in die Räumlichkeiten des ehemaligen Ursulinenklosters. Seither existiert die Musikschule der Stadt Innsbruck eigenständig und parallel zum Tiroler Landeskonservatorium. 2006 kaufte die Stadt Innsbruck das Musikschulgebäude von der Raiffeisenbank.

1977 baute Johann Pirchner aus Steinach am Brenner eine neue zweimanualige mechanische 9-registrige Unterrichtsorgel mit Pedal für das Tiroler Landeskonservatorium und stellte sie im dortigen Untergeschoß in einem Probenraum auf. Das Instrument besitzt ein Gehäuse mit verschließbaren Flügeltüren aus massivem Eichenholz. Die Untertasten sind aus Ebenholz gefertigt, die Obertasten mit Knochen belegt. Die Disposition stammt vom damaligen Domkapellmeister Prof. Michael Mayr.

Die Orgel gehört nach wie vor dem Tiroler Landeskonservatorium und wird zusammen mit der Musikschule der Stadt Innsbruck genutzt. Sie befindet sich derzeit im 4. Stock der Musikschule der Stadt Innsbruck im Reinhard Jaud Saal.

Musikschule der Stadt Innsbruck - Vortragssaal

Erbauer: Gebrüder Mayer Orgelbau - Feldkirch, Vorarlberg (A) Baujahr: 1989 Standort: 1989-2003 Karmel der Karmelitinnen; seit 2004 Vortragsaal Musikschule Innsbruck Instrument: 6-registrige einmanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Die einmanualige 6-registrige, mechanische Schleifladenorgel, mit freistehendem Subbass 16‘ hinter der Orgel, wurde 1989 von den Gebrüder Mayer Orgelbau aus Feldkirch in Vorarlberg für das Karmelitinnenkloster St. Josef in der Adamgasse in Innsbruck gebaut und dort in dem zentralen Gebetsraum des Klosters aufgestellt.

Das neobarock konzipierte Instrument war jedoch sehr obertonreich: nach dem Empfinden der Ordenschwestern hatte es zu laut klingende Register, welche sich nur bedingt für die Begleitung des Chorgebetes eigneten. 2003 zogen die Karmelitinnen ins neu gebaute Kloster in Mühlau um, wurde die Orgel an die Musikschule der Stadt Innsbruck verkauft und im dortigen Vortragsaal im 1. Stock platziert.

Das Mayer-Orgelgehäuse ist aus massivem Eichenholz gefertigt. Die Registerzüge sowie die Unter- und Obertasten der Klaviatur sind aus Ebenholz gebaut, wobei die Oberseite der Obertasten jeweils mit einer Einlage aus Knochen versehen sind.

Musikschule der Stadt Innsbruck - Ursulinensaal

Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1990 Standort: 1990-2016 Vortragssaal (Abteilung X, Mozarteum); ab 2016 Ursulinensaal (Musikschule) Transferiert: 2016, Rösel - Saalfeld, Thüringen (D) Instrument: 7-registrige zweimanualige, mechanische Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Das Department für Musikpädagogik Innsbruck, eine Expositur der Universität Mozarteum Salzburg, ist zentrale Ausbildungsstätte für Musikpädagogen und Musikpädagoginnen in Westösterreich.

1990 errichtete die Steinacher Orgelbauwerkstatt Reinisch-Pirchner in einen Unterrichtsraum der Abteilung X eine neue 7- registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel mit Pedal. 2016, im Zuge des Mozarteum-Umzugs in das neu gebaute „Haus der Musik“, wurde das Instrument der Musikschule der Stadt Innsbruck zur Verfügung gestellt.

Im Auftrag der Musikschule der Stadt Innsbruck transferierte Orgelbauer Rösel aus Saalfeld in Thüringen noch im gleichen Jahr das Instrument auf ein zuvor neu errichtetes Podest im Bühnenbereich des Ursulinensaals, adaptierte es für den neuen Standort und führte außerdem eine Generalsäuberung und Neuintonation der Orgel durch.

Die Orgel besitzt ein Gehäuse mit verschließbaren Flügeltüren aus massivem Eichenholz. Die Untertasten der Manualklaviaturen sind mit Ebenholz belegt, die Obertasten mit Knochen.

BORG Innsbruck - Proben-/ Orchesterraum

Erbauer: Karl Reinisch‘s Erben - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1957-58 Standort: Proben-/ Orchesterraum (ehemalige Hauskapelle) Instrument: 14-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Das Bundesoberstufengymnasium BORG Innsbruck wurde 1766 in der Kuepachgasse 10 in der Altstadt als Normalhauptschule gegründet, in deren oberen Klassen die Lehrerausbildung erfolgte. 1869 erfolgte die Umwandlung zur k. k. Lehrerbildungsanstalt und Musterhauptschule zu Innsbruck (LBA).

Nachdem der Standort in der Altstadt allmählich zu klein wurde, übersiedelte die Schule 1877 in die größeren Räumlichkeiten des von 1874 bis 1877 neu gebauten Pädagogium - heute BORG Innsbruck - in der Fallmerayerstraße 7. 1963 wurde das Musisch-Pädagogische Bundes-Realgymnasium eröffnet; seit 1976 heißt die Schule „BORG Innsbruck“. 1902 stellte Orgelbauer Franz (II) Reinisch aus Steinach am Brenner im Festsaal der Schule eine erste, neue 7-registrige einmanualige, pneumatische Kegelladenorgel auf.

1957-58 errichtete die Steinacher Nachfolge-Orgelbaufirma Karl Reinisch‘s Erben im Orchesterraum des BORG Innsbruck (einst Hauskapelle der früheren Lehrerbildungsanstalt) eine 14-registrige, zweimanualige mechanische Schleifladenorgel mit Hauptwerk, Brustwerk (mit verschließbaren Flügeltüren) und Pedal. Die Disposition erstellte Prof. Alois Forer aus Wien. Das rein mechanische Instrument war damals wegweisend für die Weiterentwicklung des Orgelbaus in Tirol. Anlässlich der ersten Innsbrucker Orgelwoche im September 1958 stellte Prof. Anton Heiller aus Wien die Orgel der Öffentlichkeit in einem viel beachteten Konzert mit Werken von Johann Sebastian Bach vor.

BORG Innsbruck - Festsaal

Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1966 Standort: Festsaal Instrument: 6-registriges einmanualiges mechanisches Schleifladen-Positiv mit Pedal, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

1902 errichtete die Steinacher Orgelbauwerkstatt Franz (II) Reinisch im Festsaal des BORG Innsbruck (früherLehrerbildungsanstalt) eine neue 7-registrige einmanualige, pneumatische Kegelladenorgel.

1966 baute dort die Steinacher Nachfolge-Orgelbaufirma Reinisch-Pirchner ein neues 6-registriges einmanualigesmechanisches Orgelpositiv mit Pedal.

Serbisch-Orthodoxe Kirche (ehemalig Herz Jesu Kirche)

Erbauer: Hans Mauracher - Salzburg (A) Baujahr: 1900 Restauriert: 1996, Windtner Orgelbau - Linz, Oberösterreich (A) Standort: Südempore Instrument: 16-registrige zweimanualige pneumatische Orgel mit Barkermaschine, freistehender Spieltisch Spieltraktur: pneumatisch (mit Hängeventilladen) Registratur: pneumatisch, kleine Tastenschalter

Die Ordensgemeinschaft der Redemptoristen, seit 1827 in Innsbruck ansässig, baute 1895 in der Nähe des neuen Innsbrucker Krankenhauses ein neues Kloster. 1896 wurde der Grundstein für die neu zu bauende Kirche gelegt, die Fertigstellung der nach Plänen des Innsbrucker Baumeisters Peter Huter errichteten neuromanischen Kirche erfolgte 1898. 1950 wurde die Kirche zur Pfarrkirche erhoben.

Aufgrund des Rückgangs seiner Mitglieder entschied der Redemptoristenorden 2018, Innsbruck zu verlassen und die Kirche der Serbisch-Orthodoxen Gemeinde als Schenkung zu übergeben. Die Übergabe erfolgte im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes am 9. März 2019. Der Kirchenbau steht mittlerweile unter Denkmalschutz.

1900 baute der Salzburger k. u. k. Hoforgelbauer Hans Mauracher - zeitgleich mit dem auch von ihm durchgeführten Bau der neuen Orgel in der Innsbrucker Hofkirche - eine neue zweimanualige pneumatische 16-registrige Orgel mit Hängeventilladen. Der Gehäuseentwurf stammt vom Franziskanerpater Johann Maria Reiter.

Bei einer 1969 durchgeführten Reinigung der Orgel wurden die Register Dolce 8‘ und Vox coelestis 8‘ im zweiten Manual durch die Register Oboe 8‘ und ein Nachthorn 8‘ ersetzt. Bereits in der 1980er Jahren jedoch wurden die 1969 eingebauten Register wieder ausgebaut und durch die ursprünglichen Register Dolce 8‘ und Vox coelestis 8‘ ersetzt. 1996 erfolgte am Instrument von Windtner Orgelbau aus Linz in Oberösterreich eine weitere (letzte) Restaurierung, dabei baute Franz Windtner u. a. auch eine neue pneumatische Spieltischeinrichtung in die Orgel ein.

Seit Übernahme der Kirche durch die Serbisch-Orthodoxe Kirche 2019 wird das Instrument nicht mehr gespielt, da die Orgel in der orthodoxen Liturgie nicht verwendet wird.

Neue Universitätskirche - Johanneskirche

Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1994 Standort: Nordostempore Instrument: 10-registrige einmanualige mechanische Schleifladen-Orgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

1721 errichtete der Hofbauschreiber Josef Hyacinth Dörflinger an der Stelle der heutigen Kirche eine erste Kapelle. Bereits 1729, im Jahr der Heiligsprechung vom Hl. Johann von Nepomuk, wurde ihm zu Ehren nach Plänen des Hofbaumeisters Georg Anton Gumpp die heutige Barockkirche erbaut. Stand die Kirche ursprünglich noch am Stadtrand, so ist sie heute Mittelpunkt der 1980 gegründeten Universitätspfarre, umgeben u. a. von der Leopold-Franzens-Universität und der Medizinischen Universität Innsbruck.

1993 erhob Bischof Reinhold Stecher die Johanneskirche zur Pfarrkirche der Universitätspfarre und gab ihr den Namen „Neue Universitätskirche St. Johannes am Innrain“.1910 baute die Orgelbaufirma Gebrüder Mayer aus Feldkirch in Vorarlberg eine neue zweimanualige 12-registrige Orgel mit Pedal und freistehendem Spieltisch auf die hochliegende Empore. Die erst nach Fertigstellung der Kirche in der Mitte der Emporenbrüstung errichtete Auskragung lässt vermuten, dass vor der Mayer-Orgel auf der Empore bereits eine frühere Brüstungsorgel oder ein Instrument mit Hauptwerk und Rückpositiv existierte.

Die Mayer-Orgel besaß einen Zink-Prospekt mit drei Pfeifenfeldern in einem klassizistisch nachgebildeten Orgelgehäuse. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde der zentral vor der Orgel freistehende Spieltisch aus Platzgründen auf die Seite versetzt. 1994 baute der Steinacher Orgelbauer Johann Pirchner (Reinisch-Pirchner) eine neue 10-registrige mechanische Schleifladenorgel mit Pedal in einem neuen Gehäuse auf die Empore.

Landschaftliche Pfarrkirche Mariahilf

Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1986 Standort: Südempore Instrument: 20-registrige zweimanualige Schleifladenorgel, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Während des Dreißigjährigen Kriegs gelobten die Tiroler Stände in höchster Bedrängnis, bei Abwendung der Kriegsgefahr eine Kirche am Höttinger Bach mit dem Bildnis Mariahilf zu erbauen. Nach Kriegsende errichtete Hofbaumeister Christoph Gumpp von 1648 bis 1660 eine Zentralkuppelkirche im Stil des italienischen Frühbarocks. Der Kirchenbau gehört heute zu den schönsten barocken Sakralbauten Österreichs. 1853 wurde Mariahilf zur Pfarre erhoben.

1834 baute der Innsbrucker Orgel- und Fortepianomacher Johann Georg Gröber eine neue mechanische Schleifladenorgel für die Landschaftliche Pfarrkirche Mariahilf. 1925 errichtete Karl (II) Reinisch aus Steinach am Brenner eine neue zweimanualige pneumatische 20-registrige Orgel mit Pedal, freistehendem frontalen Spieltisch und einer ungefassten neobarocken Weichholzprospektfront mit Zink-Pfeifen.

1949 baute die Steinacher Orgelbaufirma Karl Reinisch‘s Erben die Orgel um, stellte dabei den Spieltisch zwecks Platzgewinnung seitlich auf und fügte zwei Register hinzu.

1986 stellte die Nachfolgefirma Reinisch-Pirchner eine neue mechanische 20-registrige Schleifladenorgel auf: sie versuchte dabei, das Instrument optisch bestmöglich an den Kirchenraum anzupassen und in seinem Aufbau bzw. seiner Disposition den berühmten Orgeln Gottfried Silbermanns (1683-1735) nachzuempfinden.

Wohnung Mariahilf

Erbauer: Friedemann Seitz - Kaufbeuren, Bayern (D) Baujahr: 2024-25 (Fertigstellung April 2025) Standort: Wohnung Mariahilf, Musikzimmer Instrument: 4-registrige mechanische Truhenorgel, transportierbare Tastatur Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch (Registerschieber)

Orgelbauer Friedemann Seitz aus Kaufbeuren in Deutschland baut derzeit eine Truhenorgel für Prof. Mag. Peter Waldner; geplante Fertigstellung ist April 2025. Der Orgelbauer hat dazu folgende Anmerkungen:

„Bei der Verwendung einer Truhe als Continuo-Instrument ist natur-gemäß das Gedackt 8‘ das Hauptregister. Dabei entsteht oft der Wunsch nach einer klanglichen Differenzierung in der 8‘-Lage. Auch ist gerade für die historische Aufführungspraxis eine Truhenorgel mit nur gedeckten Pfeifen oft nicht ausreichend. Diese Möglichkeit wird dadurch realisiert, dass die tiefen Pfeifen der Octave 2‘ für einen Principal 8‘ mit offenen Pfeifen von h0 bis d‘‘ doppelt verwendet werden. Ebenso werden die Pfeifen des Gedackt 4‘ von C bis d‘‘ aus dem Gedackt 8‘ „geborgt“, was ohne klangliche und spieltechnische Einschränkungen für ein rasches Umstimmen, für die Zugänglichkeit und für die Gehäuseabmessungen sowie für das Gewicht von Vorteil ist. Die Schleifen aller Register sind zwischen h und c‘ (bei a‘ 440 Hz) geteilt. Um das Stimmsystem bei unterschiedlichen Stimmtonhöhen (415 / 440 / 465 Hz) frei wählen zu können, sind alle Pfeifen aus Holz. Das Transponieren geschieht durch Umsetzen der Klaviatur. Die Gehäusemaße (Grundfläche) sind 92 x 45 cm, mit Griffen und Profilen 98 x 46.5 cm. Das zum Transport abnehmbare Oberteil ist 72 cm hoch. Im Unterteil (25 cm) sind der Gebläsemotor und Regulierbalg eingebaut. Die Klaviaturhöhe ist bei ca. 104 cm, wenn das Instrument auf einem Rollwagen steht, der mitgeliefert wird.“

Innsbrucker Abendmusik (Verein)

Erbauer: Orgelbau Mebold - Siegen, Nordrhein-Westfalen (D) Baujahr: 2008-09 Standort: Pfarre Mariahilf, Pfarrsaal Instrument: 2-registrige mechanische Truhenorgel, transponierbare Tastatur Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch (ein Registerschieber für Flöte 4‘)

Die zweiregistrige Truhenorgel, 2008-09 von Hans Peter Mebold aus Siegen in Deutschland gebaut, wurde vom Verein „Alte Musik in Innsbruck-Mariahilf“ für die Konzertreihe „Innsbrucker Abendmusik“ angekauft.

Das Orgelgehäuse ist in einer Rahmen-/ Füllungen-Bauweise ausgeführt: Die Rahmen sind aus Kirschholz gefertigt, die Füllungen bestehen aus stabilen Ahorn-Holzgittern. Im Unterbau befinden sich Blasbalg und Elektrogebläse, im oberen Teil sind Windlade, Pfeifenwerk, Mechanik und Klaviatur untergebracht. Die Tasten der Klaviatur sind aus Obstholz gefertigt. Das Instrument besitzt nur Holzpfeifen: Sämtliche Pfeifen sind aus Eichenholz gefertigt. Zum Stimmen und Warten der Orgel kann der Deckel mitsamt der Klaviatur geöffnet und abgenommen werden.

Durch Verschieben der Tastatur ist ein Spiel auf drei verschiedenen Tonhöhen möglich: - Position 1 - Tastatur links, a1 = 415 Hz - Position 2 - Tastatur Mitte, a1 = 440 Hz - Position 3 - Tastatur rechts, a1 = 465 Hz

Das kompakt gebaute Instrument besitzt zum Tragen an beiden Seiten je zwei Haltegriffe. Für den Transport stehen ein Schutzkoffer und ein Rollwagen zur Verfügung. Die Truhenorgel kann von Chorformationen, Gesangs- und Instrumentalensembles oder auch Konzertveranstaltern gegen eine Leihgebühr ausgeliehen werden.

Kontaktinfo: Verein Alte Musik in Innsbruck-Mariahilf (Dr. Wolfgang Unterberger) Dr. Sigismund Epp Weg 1, 6020 Innsbruck E-Mail: wolfgang.unterberger@aon.at

Pfarrkirche St. Nikolaus

Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1986 Standort: Ostempore Instrument: 29-registrige zweimanualige Schleifladenorgel mit Hauptwerk, Schwellwerk und Pedal, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Die heutige Pfarrkirche St. Nikolaus wurde von 1881 bis 1886 nach Plänen vom Wiener Dombaumeister Friedrich von Schmidt erbaut und gilt heute als das bedeutendste Denkmal neugotischer Kirchenarchitektur in Tirol. 1845-46 errichtete der Innsbrucker Orgel- und Fortepianobauer Johann Georg Gröber in der Vorgänger-Pfarrkirche eine neue Orgel.

Für die neue Pfarrkirche baute 1885 Franz Weber aus Oberperfuß in Tirol eine neue 23-registrige zweimanualige Orgel und verwendete dabei brauchbare Teile aus der Vorgängerorgel. Der Entwurf des neogotischen Gehäuses stammte vom Kirchenarchitekten.

Die Orgel wurde von Karl Reinisch‘s Erben aus Steinach am Brenner, bedingt durch den II. Weltkrieg in mehreren Etappen, einschneidend umgebaut und vergrößert. 1945-46 konnte das 33-registrige Instrument mit pneumatischen Kegelladen fertiggestellt werden.

1979 wurde der Steinacher Nachfolgefirma Reinisch-Pirchner der Auftrag zum Neubau einer 29-registrigen zweimanualigen mechanischen Schleifladenorgel mit Hauptwerk, Schwellwerk und Pedal ins bestehende neogotische Orgelgehäuse erteilt. Anlässlich der Feierlichkeiten zum 100-Jahr-Jubiläum der Pfarrkirche St. Nikolaus im Jahre 1986 erklang das fertiggestellte Instrument zum ersten Mal. Das Instrument steht auch dem Tiroler Landeskonservatorium als Unterrichts- und Prüfungsinstrument zur Verfügung.

Pfarrkirche Saggen

Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1970 Standort: Altarraum seitlich links Instrument: 19-registrige zweimanualige Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Die Stadtpfarre Saggen wurde 1949 gegründet. 1965-1966 erfolgte der Bau der Pfarrkirche nach den Plänen des Innsbrucker Architekten Walter Anton Schwaighofer. Die Kirche besitzt einen sechseckigen Grundriss und ist zweigeschossig: im Untergeschoß befindet sich eine Taufkapelle und ein Pfarrsaal, im Obergeschoß der Kirchenraum - man erreicht ihn über eine langgezogene Rampe; im Norden der Rampe schließt sich der Kirchturm mit den Glocken an.

1970 baute die Orgelbauwerkstatt Reinisch-Pirchner aus Steinach am Brenner eine neue 19-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel mit Hauptwerk, Brustwerk und Pedalwerk. Der Gehäuse- und Prospektentwurf stammt vom Architekten der Kirche, die Disposition erstellte Prof. Karl Benesch. Das Instrument besitzt insgesamt 1358 Pfeifen.

Klosterkirche der Barmherzigen Schwestern

Erbauer: Karl Reinisch‘s Erben - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1960 Standort: Nordwestempore Instrument: 16-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, freistehender Spieltisch Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Nach Gründung des Klosters der Barmherzigen Schwestern des hl. Vinzenz von Paul im Jahre 1836 wurde 1837-38 westlich der Spitalskirche in Innsbruck der erste Klosterbau errichtet.

Bereits 1848 kauften die Barmherzigen Schwestern ein Gebäude im damals noch kaum bebauten Stadtteil Saggen als Versorgungshaus für Schwestern im Ruhestand und errichteten dort 1855 eine Kapelle zur schmerzhaften Muttergottes. 1862 verlegten sie das gesamte Kloster auf das Areal an der Mühlauer Brücke.

Die heutige Klosterkirche zur Unbefleckten Empfängnis Mariä, der Barmherzigen Schwestern des hl. Vinzenz von Paul, entstand von 1881 bis 1883 nach einem Entwurf des Architekten Franz Mayr als Nachbildung der Basilika Santa Maria in Cosmedin in Rom. Die Kirche wurde als dreischiffige Basilika mit einem stark überhöhten Mittelschiff gebaut; sie befindet sich in der Mitte des klösterlichen Gebäudekomplexes. Die reiche Innenausstattung der Klosterkirche stammt vom Bozner Bildhauer Josef Schmid.

1885 bauten die Gebr. Rieger aus Jägerndorf im heutigen Tschechien eine 11-registrige zweimanualige mechanische Kegelladenorgel. 1960 stellte Johann Pirchner aus Steinach am Brenner auf der Empore der Klosterkirche eine neue mechanische 16-registrige zweimanualige Schleifladenorgel mit Pedal und freistehendem Spieltisch auf. Der Gehäuseentwurf stammte vom Innsbrucker Architekten Josef Menardi. Die Orgeldisposition erstellte der an der Innsbrucker Pfarrkirche St. Jakob tätige Chordirektor Karl Koch.

Sanatorium Kettenbrücke - Hauskapelle

Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1973 Standort: Empore Instrument: 4-registriges einmanualiges mechanisches Orgelpositiv mit angehängtem Pedal, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Das Sanatorium Kettenbrücke wurde im Jahr 1910 als „Bürgerliches Sanatorium zum heiligsten Herzen Jesu der Barmherzigen Schwestern“ unter tatkräftiger Mithilfe der Barmherzigen Schwestern gegründet. Das heute ca. 150 Betten, verteilt auf sieben Stationen, zählende Haus ist aktuell die größte Privatklinik Österreichs.

1973 baute Johann Pirchner (Reinisch-Pirchner) aus Steinach am Brenner auf der Empore der Hauskapelle des Sanatoriums eine neue einmanualige Orgel mit Flügeltüren und einem Gehäuse aus massivem Eichenholz.

Privatwohnung Saggen - Musikzimmer, Orgel 1

Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br., Tirol (A) Baujahr: 1977 Standort: Wohnung, Musikzimmer Instrument: 3-registriges einmanualiges mechanisches Orgelpositiv mit angehängtem Pedal, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerhebe

1977 baute Johann Pirchner aus Steinach am Brenner für Christine Neier eine einmanualige mechanische Schleifladenorgel mit kurzer Unteroktav und angehängtem Pedal (C - d 1). Der damalige Axamer Mesner schnitzte die Schleierbretter für den Orgelprospekt. An beiden Seiten des Orgelprospektes befinden sich am Fichtengehäuse Flügeltüren. Nach einem Umbau des angehängten Pedals besitzt das aktuelle Pedal nur mehr 9 Tasten (C - c 0).

Die Orgelweihe fand am 4.4.1979 statt. Das Weihekonzert spielte Prof. Karl Benesch aus Innsbruck. Das Instrument befindet sich im Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden.

Privatwohnung Saggen - Musikzimmer, Orgel 2

Erbauer: Orgelmakerij Reil - Herde, Gelderland (NL) Baujahr: 2000 Standort: Wohnung, Musikzimmer Instrument: 11-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, + 1 Transmission, Spielnische Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

2000 kaufte Christine Neier das Instrument von der Orgelmakerij Reil aus Herde in Niederlande als zweite Haus-/ Übungsorgel für ihre Stadtwohnung.

Die Untertasten der Klaviaturen bestehen aus Bein, die Obertasten aus Ebenholz. Das Eichengehäuse ist mit Firnisöl eingelassen und besitzt an den beiden Seiten des Orgelprospektes Flügeltüren. Die Orgelweihe erfolgte am 3.9.2001. Das Weihekonzert spielte Prof. Rupert Gottfried Frieberger vom Stift Schlägl in Oberösterreich.

Die Orgel ist im Privatbesitz und kann nicht besichtigt werden.

Evangelische Christuskirche

Erbauer: G. F. Steinmeyer & Co. - Oettingen, Bayern (D) Baujahr: 1905-06 Standort: Westempore Instrument: 13-registrige zweimanualige pneumatische Orgel, freistehender Spieltisch Spieltraktur: pneumatisch Registratur: pneumatisch, Wippschalter

Die Evangelische Christuskirche mit angebautem Pfarrhaus wurde im neuromanischen Stil 1905-06 nach Plänen der Wiener Architekten Klemens Kattner und Gustav Knell erbaut. An der Hinterwand der Westempore wurde zentral ein eigener Platz für die Orgel eingeplant, eine Nische mit halbbogenförmigen Deckenabschluss.

1906, gleich nach Fertigstellung der Kirche, stellte G. F. Steinmeyer aus Oettingen in Bayern dort eine neue 13-registrige zweimanualige pneumatische Orgel mit freistehendem Spieltisch auf.

Das Instrument wurde von Maria von Mangold gestiftet. Es hat eine flache Prospektfront, dessen freistehende Zinkprospektpfeifen nach anglikanischer Art von einem Querbalken gehalten scheinen. Das Instrument ist nahezu unverändert erhalten geblieben und stellt mittlerweile ein wichtiges Klangdenkmal aus der Zeit des beginnenden 20. Jahrhunderts dar. Es ist das einzige Instrument, das die Orgelbaufirma G. F. Steinmeyer & Co. in Tirol gebaut hat.

ORF-Landesstudio Tirol

Erbauer: Orgelbau Metzler AG - Dietikon, Zürich (CH) Baujahr: 1973 Standort: Studio 3 Instrument: 5-registrige einmanualige mechanische Truhenorgel Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Das Gebäude des ORF-Landesstudio Tirol entstand nach Plänen des Wiener Architekten Gustav Peichl (nach einem Grundmuster aller von ihm entworfenen ORF-Landesstudios Österreichs) und wurde am 13.10.1972 eröffnet. 1973 baute Orgelbau Metzler AG aus Dietikon bei Zürich eine 5-registrige einmanualige mechanische Schleifladen-Truhenorgel für das ORF-Landesstudio Tirol.

Die kompakt gebaute Orgel besitzt ein Gehäuse aus massivem Eichenholz; die Untertasten sind aus Ebenholz gefertigt, die Obertasten mit Knochen belegt. Die 11 tiefsten Pfeifen des Gedackt 8‘-Registers sind gedeckte Holzpfeifen; alle restlichen Pfeifen sind aus Orgelmetall (einer Zinn-/Bleilegierung) gefertigt. Die Windversorgung erfolgt mittels eines elektrischen Gebläses, das einen Schwimmer-Magazinbalg mit Orgelwind versorgt.

Canisianum

Erbauer: Reinisch-Pirchner - Steinach a. Br. (A) Baujahr: 1965 Standort: Propter Homines Aula (Mehrzweckraum) Instrument: 15-registrige zweimanualige mechanische Schleifladenorgel, Spielschrank Spieltraktur: mechanisch Registratur: mechanisch, Registerzüge

Das Canisianum ist einerseits ein neuromanisches Gebäude, das 1910-11 für ein internationales Theologenkonvikt der Jesuiten in der Tschurtschenthalerstraße 7 errichtet wurde. Es ist jedoch auch der Name des Theologenkonvikts „Collegium Canisianum“. Das erste Jesuitenkolleg in Innsbruck, das auch eine Jesuitenschule besaß, wurde von 1562 bis 1573 gebaut. 1587 wurde das Nikolai-Haus als Armenkonvikt errichtet, um mittellosen Schülern den Besuch des Gymnasiums zu ermöglichen. Nach Gründung der Innsbrucker Universität entwickelte sich das Nikolai-Haus zum Studenten- und allmählich zum Theologenkonvikt.