A la découverte quartier Saint-Jacques / Pirmil

Le parcours est composé de 12 étapes (environ 3,1 km). Départ au niveau de la Place Pirmil.

Ancien faubourg, le quartier Saint-Jacques devient la porte d'entrée sud de la ville lors de la construction du pont de Pirmil. Point de confluence de la Loire et de la Sèvre, Pirmil évoque la difficulté du franchissement du fleuve et l'importance de la « tête de ponts » fortifiée. C'est également un lieu de passage essentiel notamment pour les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui donne son nom à la paroisse, rattachée jusqu'en 1790 à Saint-Sébastien d'Aignes (Saint-Sébastien-sur-Loire). A cette date, Saint-Jacques de Pirmil est rattachée à Nantes.

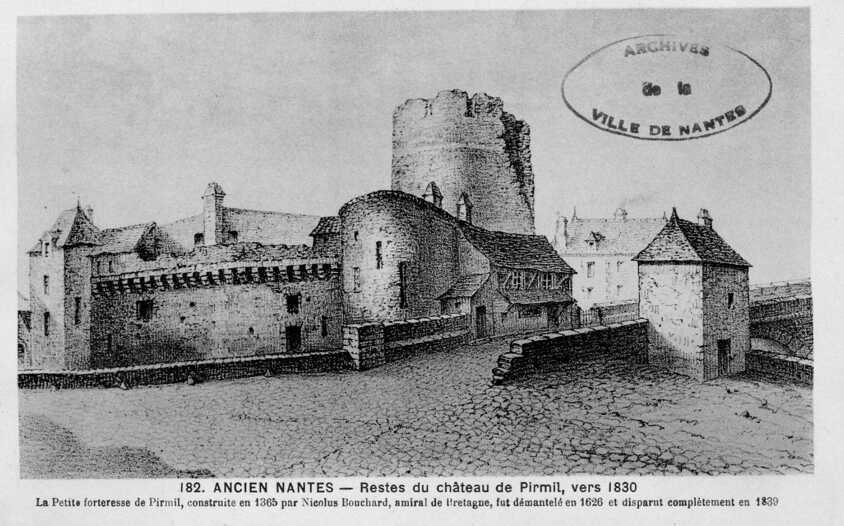

Le Chastel Bouchard

Les origines de Pirmil restent obscures jusqu'à l'époque médiévale. C'est seulement en 1118, qu'il est fait mention de la construction du pont de Pilemil sous le règne du duc de Bretagne Alain Fergent (1084-1112). Dès lors, Pirmil occupe une position stratégique en tant que tête de pont – permettant l'accès vers la ville de Nantes – et point de convergence de relations commerciales entre le sud de la France et la Bretagne. Afin de protéger cette ligne de ponts, le Chastel Bouchard, à la jonction des rues Saint-Jacques et Dos d'Ane, est construit en 1365. La forteresse est démantelée en 1626 et la seule tour restante est détruite en 1839 pour crééer la place de Pirmil.

Le pont de Pirmil

En bois, le pont de Pirmil est emporté par les glaces en 1564. Il est ensuite en pierre et réparé plusieurs fois au cours des siècles suivants. En 1711, cinq arches s'écroulent. Les pêcheries s'y tenant sont rendues responsables. En 1924, le pont de Pirmil s'écroule de nouveau suite aux dragages excessifs pour approfondir le chenal de navigation. Il est remplacé par un ouvrage en fer, dynamité par les Allemands en août 1944 lors de leur fuite. Il est doublé par une voie réservée aux bus en 1984 et au tramway en 1992. Unique accès sud à Nantes jusqu'en 1966 – date d'une deuxième ligne de ponts – Pirmil est avant tout un pont.

La place Pirmil et la rue Dos d’Âne

La place Pirmil est l'ancien point de convergence des rues Dos d'Ane et Saint-Jacques permettant l'accès au pont de Pirmil. Au cours du siècle dernier, la place Pirmil et la rue Dos d’Âne ont été plusieurs fois réaménagées afin de faciliter la circulation automobile et le passage des transports en commun : elles ont été agrandies et élargies jusqu'au point de disparaître du paysage. La rue Dos d’Âne était bornée par la place Pirmil côté Loire et par celle de Pont-Rousseau côté Sèvres, unique passage entre Nantes et le Sud Loire. C'était une voie très populaire avec beaucoup de logements, de commerces et d'industries. Les immeubles des rues Saint-Jacques et Dos d’Âne sont touchés par les bombardements de juillet 1944. La priorité est alors de remettre en état les ponts de Pirmil et de Pont-Rousseau. Dans les années 1960, ce quartier ancien est vétuste avec des bâtiments délabrés.

La ZAC Pirmil – Châtelets

Afin d'édifier un quartier nouveau avec des logements et des équipements appropriés aux besoins des habitants, la ZAC Pirmil – Châtelets est créée en 1971, entraînant dans le paysage la disparition de l'îlot Saint-Jacques et la rue Dos d'Ane. En 1980, sont élevés la fontaine, le centre commercial et un parking pouvant accueillir une fois par semaine un marché. En 1992, l'arrivée de la ligne 2 du tramway engendre l'aménagement du centre de la place rebaptisée Esnoul des Châtelets. Aujourd'hui, Pirmil est une véritable gare d'échanges pour les transports en commun (tramway-bus-car) élevée sur l'emplacement de l'ancien îlot de la rue Dos d'Ane. C'est également un nœud important du trafic routier de la Métropole.

La rue Saint-Jacques

Le faubourg Saint-Jacques (ou hameau de Pirmil) est attesté dès le Moyen-Age. Véritable nœud d'échanges, la rue saint-Jacques est empruntée par les marchands poitevins et vendéens venus commercer à Nantes. Les pélerins vers Saint-Jacques-de-Compostelle empruntaient également cette voie qui rejoignait la Bretagne au sud de la France. Entrée de ville, la rue devient très commerçante au cours du 19e siècle avec notamment l'existence de plusieurs bureaux d'octroi dont celui de la rue Saint-Jacques. Dans les années 1930, cette artère est le principal axe urbanisé du quartier, située au milieu de tenues maraîchères. Ces dernières disparaissent progressivement avec l'urbanisation des années 1960. Il subsiste de nos jours de vieux murs de pierre qui entouraient les tenues ainsi que le parc potager de la Crapaudine.

L'hôpital Saint-Jacques

Le prieuré Saint-Jacques est attesté à partir de fin du 12e siècle. Lieu d'accueil pour les pèlerins, il est alors rattaché à l'abbaye poitevine Saint-Jouin-de-Marnes. Acquis par le Département pendant la Révolution, il est transformé au début du 19e siècle en dépôt de mendicité. En 1831, la Ville de Nantes l'acquiert et décide d'y transférer l'hôpital du Sanitat, qui servait d'asile, d'orphelinat et de maison de retraite. Sur les plans des frères Douillard, est élevé l'ensemble des bâtiments visibles encore aujourd'hui. Intégré au CHU, l'hôpital héberge dorénavant les services de rééducation fonctionnelle, de psychiatrie et de gériatrie.

La chapelle Notre-Dame de Bonne-Garde

Il semblerait que c'est suite au miracle de l'apparition d'une statue jusqu'alors inconnue, qu'est inaugurée en 1657 une modeste chapelle. Portant le nom de Bonne Garde, l'édifice est pillé et ruiné pendant la Révolution. Menacée de destruction, la chapelle est reconstruite au milieu du 19e siècle par l'architecte Bourgerel dans le style néo-gothique. La flèche est élevée en 1861.

L'église Saint-Jacques

Des anciens bâtiments médiévaux du prieuré, seule subsiste l'église dont les voûtes de style gothique angevin Plantagenêt sont datées de la fin du 12e siècle – début 13e siècle. Au cours du 19e siècle, l'architecte Théodore Nau remanie la nef et la façade dans une volonté de retour à l'état d'origine.

La rue Frère Louis

La rue Frère Louis serpente entre la rue Saint-Jacques et la Sèvre. Ancien chemin de Vertou, la voie prend ce nom en 1890 par volonté de la municipalité nantaise de rendre hommage au premier directeur de l'Asile départemental des sourds-muets et des aveugles installé dans la propriété de la Persagotière. Jusque dans les années 1930, la rue était bordée essentiellement par des tenues maraîchères et des établissements religieux. Par la suite, des lotissements et l'implantation de quelques industries vont modifier progressivement le paysage.

La Persagotière

La première institution nantaise pour enfants sourds-muets est ouverte en 1825 rue Crébillon. Dix ans plus tard, l'école est transférée à l'hôpital Saint-Jacques et son enseignement est confiée aux frères de Saint-Gabriel. En 1856, l'Asile départemental des sourds et muets est établi à la Persagotière, une folie nantaise située le long de la Sèvre au milieu d'un parc de quatre hectares. En 1891, y sont également accueillis les enfants aveugles. La séparation des deux écoles entraîne des travaux d’agrandissement au début du 20e siècle. C'est de cette époque que date la chapelle. Le site – dont il subsiste le château et la chapelle - a été transformé ces dernières années en un ensemble résidentiel ouvert sur le quartier. Ce projet immobilier a permis de financer la construction du nouvel établissement de la Persagotière qui prend en charge aujourd'hui les jeunes sourds.

Pont-Rousseau

Dernier pont sur la Sèvre, avant la confluence avec la Loire, l'existence de Pont-Rousseau est attestée dès le 12e siècle. A l'origine, simple passerelle de bois, il est reconstruit en pierre au 19e siècle. L'ouvrage actuel date de 1975. De nos jours, la navigation est fort réduite du fait de la présence d'un barrage, construit en 1983 pour réguler le régime du fleuve et ainsi limiter l'érosion des berges.

Les anciens abattoirs

En 1933, le nouvel abattoir de Pont-Rousseau – en remplacement de Talensac – est inauguré au lieu dit de " La Tête des Mottes ", des prairies situées à la confluence de la Loire et de la Sèvre. Symbole des préoccupations hygiénistes de l'époque, l'établissement se compose de plusieurs édifices – dont entre autres – un château d'eau et des bâtiments frigorifiques. Victime des bombardements allemands de 1944, l'abattoir est reconstruit après guerre. Sa modernisation en 1958 entraîne la destruction du château d'eau et le rééquipement des entrepôts conforme aux nouvelles normes d'hygiène. Fermé en 1975, le site accueille aujourd'hui les Nouvelles Cliniques Nantaises et le Centre Catherine de Sienne.