À la découverte du cimetière Saint-Jacques

Ce parcours est composé de 9 étapes (environ 1 km). Départ sur le parvis de l'église Saint-Jacques au 85 rue Saint-Jacques.

Le cimetière Saint-Jacques est situé au cœur de Nantes Sud, sur la rive sud de la Loire. Ce n’est qu’en 1790 que Nantes intègre ces territoires, correspondant à l’époque aux quartiers Saint-Jacques, Pirmil et Dos d’âne. Vers 1794, un nouveau lieu d’inhumation est créé pour la paroisse Saint-Jacques : connu comme le « cimetière de la route de Clisson », il prendra le vocable de Saint-Jacques dans les années 1810. Ce cimetière se caractérise par le nombre important de sépultures destinées aux « indigents », terme désignant les personnes contraintes à la mendicité pour survivre, et qui pour beaucoup décèdent à l’Hôtel-Dieu et à l’hôpital Saint-Jacques.

La création et l’évolution du cimetière Saint-Jacques s’inscrit dans la continuité d’une série de lois et décrets promulgués à partir de la fin du 18e siècle. Elle reflète une nouvelle manière de percevoir la mort. Les défunts, qui étaient enterrés depuis le Moyen Âge au cœur des villes, sont à présent éloignés des centre urbains pour des raisons de salubrité publique. Les cimetières paroissiaux, saturés, sont progressivement fermés pour laisser place à de vastes cimetières dont la gestion et l’aménagement sont conditionnés par le respect de normes sanitaires et une logique économique qui se développera tout au long du 19e siècle (interdiction d’enterrer des corps dans les lieux de culte, généralisation des fosses individuelles, distance à respecter entre l’implantation du cimetière et les lieux d’habitation, système de concessions…).

Ce parcours vous propose de découvrir l’histoire du cimetière Saint-Jacques, ainsi que certaines de ses sépultures remarquables.

Ce parcours est téléchargeable et imprimable depuis chez vous.

Les lieux d’inhumation avant la création du cimetière

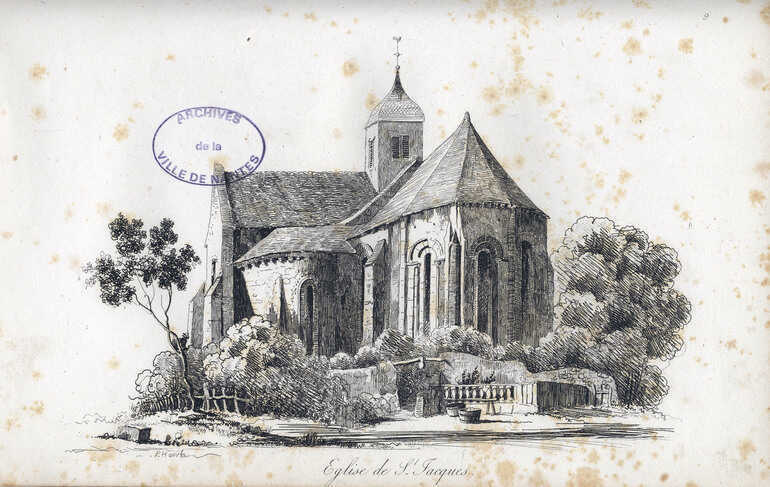

Avant la création du cimetière Saint-Jacques, plusieurs lieux d’inhumation sont attestés dans le quartier. Ils se trouvaient à proximité de l’actuelle église Saint-Jacques, seule vestige médiéval de l’ancien prieuré Saint-Jacques de Pirmil. Ainsi, les dépouilles des défunts étaient proches des reliques conservées dans les églises et bénéficiaient de la célébration eucharistique. Certains défunts recevaient le privilège de se faire enterrer au sein même de l’édifice. Des fouilles archéologiques réalisées en 2007 et 2010 ont exhumé des vestiges funéraires qui remonteraient à une période comprise entre le 12e siècle et le 14e siècle. Aux 17e et 18e siècles, les archives mentionnent quatre lieux d’inhumation situés autour de l’église, dont un cimetière dédié aux enfants morts sans baptême.

En savoir plus sur les sépultures exhumées dans le jardin du chevet de l’église Saint-Jacques .

La création et le développement du cimetière Saint-Jacques

La création d’un nouveau cimetière route de Clisson est pour la première fois évoquée en 1792. Le projet est réellement enclenché en 1794 afin de remplacer les anciens lieux d’inhumation du quartier, saturés et responsables de l’émanation de mauvaises odeurs. Un terrain est mis à la disposition de la mairie de Nantes par l’Administration centrale, et les premiers corps y sont enterrés. Le cimetière n’est cependant cerclé de murs qu’en 1816 après plusieurs réclamations de la fabrique de l’église de la paroisse et des habitants du quartier. Dans le même temps, les autorités municipales agrandissent le cimetière en procédant à des achats de parcelles auprès de particuliers. Le site accueille alors une centaine de dépouilles par an. Il sera de nouveau agrandi en 1846 (voir le plan en illustration), puis à trois reprises au cours du 20e siècle avant d’atteindre sa taille actuelle, soit 5 hectares.

Le Frère Louis, directeur de la Persagotière

Le soin apporté à la composition de ce monument funéraire illustre le rôle important que le Frère Louis a joué dans la vie du quartier, en tant que directeur de la Persagotière. C’est en 1844 qu’il entre comme professeur dans l’établissement d’enseignement adapté aux sourds-muets de Nantes, alors situé rue Crébillon. Il en devient directeur en 1850 et organise le déménagement de l’institut dans le manoir de la Persagotière en 1856. Le Frère Louis œuvre à la formation des élèves en les initiant aux travaux de la terre dans les vergers, vignes et jardins. Progressivement, il introduit la méthode orale, abandonnant peu à peu l’usage des gestes dans l’apprentissage de la communication. Elle consiste à amener une personne sourde-muette à produire et maîtriser ses émissions vocales, pouvant aller jusqu’à produire des mots et des phrases et à privilégier la lecture sur les lèvres. Le Frère Louis occupera la place de directeur jusqu’à sa mort en 1890.

Alice Milliat, militante pour la reconnaissance du sport féminin

Cette tombe simple et sans pierre tombale est celle d’Alice Milliat. Née à Nantes en 1884, elle étudie au lycée et se forme à la sténodactylographie. À Londres, elle se marie en 1904 à Joseph Milliat, qui décédera prématurément en 1908. Elle ne se remariera jamais et dévouera sa vie à une cause : la promotion et la reconnaissance du sport féminin. Elle-même sportive ayant pour passion l’aviron, elle devient présidente du Fémina-Sport, puis de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France (FSFSF). Que ce soit dans la presse ou sur le terrain, Alice Milliat promeut la pratique du sport auprès des femmes et des jeune filles. Dans les années 1920 et 1930, elle milite auprès du Comité International Olympique pour ouvrir davantage d’épreuves des Jeux modernes aux femmes. En parallèle des Jeux officiels, elle organise quatre éditions de Jeux internationaux réservées aux sportives afin de légitimer sa cause. N’ayant jamais atteint son rêve olympique, Alice Milliat se retire de la scène publique en 1936.

En savoir plus sur Alice Milliat .

Les Guillouard, une famille d’industriels

Ces caveaux familiaux sont ceux des différents membres des Guillouard, une famille d’industriels nantais à l’origine d’une entreprise spécialisée dans la fabrication de petit matériel pour la cuisine, le jardin et l’élevage. Elle a été fondée en 1911 par les frères Adrien et Louis Guillouard. L’usine est implantée dans les années 1920 sur l’île de Nantes, le long de l’actuel boulevard des Martyrs-Nantais-de-la-Résistance. Les produits Guillouard, réputés en France mais aussi à l’international, sont principalement fabriqués en acier étamé ou galvanisé, les rendant particulièrement résistants à l’épreuve du temps. Dans les années 1960, elle emploie jusqu’à 600 salariés, dont une majorité de femmes. Dans les années 1980, les établissements Guillouard sont repris par les Sirvin. Mais victime de la concurrence, l’usine nantaise est contrainte de fermer ses portes en 2016.

En savoir plus sur les Établissements Guillouard .

La dalle mémorielle du naufrage du Saint-Philibert

Cette dalle recense les noms des victimes de la catastrophe maritime du dimanche 14 juin 1931 dont les corps n’ont jamais été retrouvés. Ce jour-là, plusieurs centaines de Nantaises et de Nantais embarquent à bord du Saint-Philibert pour passer la journée sur l’île de Noirmoutier. Destiné au transport de passagers, ce navire a été construit par les Anciens Chantiers navals Dubigeon de Chantenay en 1922-1923 pour la Compagnie des Messageries de l’Ouest.

À 17 heures, le bateau reprend la mer pour rentrer à Nantes, alors que le vent souffle fort et que la pluie menace. Un peu plus d’une heure après son départ, le Saint-Philibert fait naufrage au large des côtes de Préfailles. L’alerte est donnée immédiatement. Les secours sont sur place deux heures plus tard et parviennent à repêcher huit hommes, seuls survivants de ce sinistre qui fera plus de 400 morts.

En savoir plus sur le Naufrage du Saint-Philibert .

Henry Pierre Picou, figure du Néo-Grec

Né à Nantes en 1824, Henry Pierre Picou apparaît comme le peintre le plus prolifique du Néo-Grec. Durant sa formation auprès des peintres Paul Delaroche et Charles Gleyre, il se lie d’amitié avec plusieurs artistes comme Jean-Léon Gérôme et Jean-Louis Hamon. Ensemble, ils créent des ateliers communautaires au sein desquels s’épanouit un nouveau mouvement artistique : le Néo-Grec. Il se caractérise par des références à une Antiquité grecque fantasmée, dont les sujets évoquent des scènes d’intimité et de la vie quotidienne. Picou réalise plusieurs commandes publiques, notamment une Cène pour l’église Notre-Dame-du-Bon-Port de Nantes, remplacée en 1955 par une composition d’Henri Leray. Lorsque le mouvement décline, il reste attaché à son art et poursuit sa carrière modestement à Nantes. Devenu sourd, il choisit de vivre à l’hospice Saint-Jacques où il décède en 1895. Il est inhumé dans le carré Q de ce cimetière (voir la photo en illustration) avant que ses restes soient déposés dans l’un des ossuaires que vous voyez devant vous.

Les tombes des « gens du voyage »

Parmi les sépultures du cimetière se distinguent plusieurs tombes richement décorées, parfois contenus dans un habitacle aux murs transparents. Il s’agit de tombes de « gens du voyage ». Selon la tradition, le défunt est inhumé parmi les tombes des gadjo, c’est-à-dire une personne ne faisant pas partie de la communauté. La profusion de plaques, fleurs naturelles ou artificielles et objets peut s’expliquer par la volonté de vouloir affirmer l’appartenance à la communauté des gens du voyage du défunt parmi les autres tombes, la solidarité qui unit ses membres ainsi que l’attachement et le respect que les « gens du voyage » éprouvent pour leurs morts. Ainsi, à chaque passage dans la ville où se trouve le cimetière familial, il est de coutume pour les « gens du voyage » de s’y rendre pour visiter leurs proches, mais aussi de se recueillir sur les tombes des autres membres de la communauté.

Auguste Blouin, résistant et otage

Cette dernière étape nous mène à la sépulture d’Auguste Blouin. Né en 1884, ce bonnetier est appelé sur le front d’Orient pendant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, il devient membre du groupe des Anciens combattants et victimes de guerre de Loire-Inférieure. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate et que les Allemands arrivent sur Nantes en juin 1940, Auguste Blouin s’engage dans la Résistance. Il rejoint le réseau Georges-France 31 dirigé par l’avocat nantais Alexandre Fourny. Ensemble, ils œuvrent au transfert de soldats anglais vers la zone libre et à l’évasion de nombreux prisonniers. En janvier 1941, il est arrêté par les autorités allemandes et condamné à trois ans de prison. Quelques mois plus tard, il est sélectionné pour être l’un des 48 otages qui sera fusillé par les Allemands, en représailles de l’exécution du lieutenant-colonel Karl Hotz le 20 octobre 1941.

En savoir plus sur l’ Exécution des 50 otages .